Bouddhistes, chrétiens, « la fraternité au-delà des dogmes »

© S. Agueh

© S. Agueh

Le 07/04/2025

Ce vendredi matin, nous arrivons dans un pavillon ordinaire d’un village de Seine et Marne, que rien ne distingue des maisons voisines. Il faut passer la porte d’entrée pour plonger dans un autre continent : manuscrits tibétains, gravures de bouddhas et surtout la toge pourpre et le crâne rasé des occupantes : tout ici rappelle l’Asie ! Nous entrons avec Vincent Sénéchal, dans la cellule monastique de Marie-Stella Boussemart.

Un dialogue entre ce prêtre catholique et cette religieuse bouddhiste, bien loin d’un exercice formel, ce sont d’abord des retrouvailles amicales ! Ces deux-là se connaissent bien, ils se sont souvent retrouvés dans les cercles plus ou moins institutionnels du dialogue interreligieux.

Le soixantième anniversaire de la déclaration Nostra Aetate (voir encadré) donne lieu à cette rencontre. En vue d’ouvrir une fenêtre sur le dialogue entre bouddhistes et chrétiens en France aujourd’hui, et de cerner pour « Documents Épiscopat » le rôle de Nostra Aetate dans ce dialogue, la conversation s’engage en trois parties :

- Présentation de chacun

- Ce que chacun connaît de la religion de l’autre

- L’héritage de Nostra Aetate sur le dialogue chrétien-bouddhiste

Qui sommes-nous ? Notre expérience d’homme ou de femme religieux dans notre tradition

Vincent Sénéchal

Prêtre français, missionnaire des Missions Étrangères de Paris, j’ai été élevé dans la tradition catholique dans une famille chrétienne mais dont une partie n’était pas pratiquante.

L’année du baccalauréat, à 17 ans, j’ai su que je voulais devenir prêtre. J’ai rencontré la conseillère d’orientation de mon lycée car on m’avait conseillé de faire des études avant d’entrer au séminaire. Je l’ai paniquée en lui parlant de ma vocation, elle cherchait dans ses fiches, ne sachant que me conseiller ! Je me suis alors confié à mon professeur de mathématiques, un athée dont la femme était très chrétienne. Celui-ci m’a dirigé vers une école de commerce, en me disant que cela pourrait m’être utile.

J’ai intégré cette école par défaut mais en prenant les études au sérieux et j’y ai finalement appris beaucoup de choses qui me sont utiles aujourd’hui.

En 1995, je suis parti comme coopérant au Cambodge. J’y ai passé deux années merveilleuses. À l’époque, c’était encore l’après-guerre. L’ONU était arrivé en 1991 mais le pays n’était pas totalement désarmé. Tout était en très mauvais état avec beaucoup de gens estropiés par les mines antipersonnel. J’ai ouvert les yeux, les oreilles et découvert ce pays. Les quelques chrétiens qu’il y avait — ils étaient peu nombreux — tentaient de se rassembler après la guerre.

C’est là que j’ai rencontré les prêtres des Missions Étrangères. J’ai été frappé par leur attachement au pays et leur amour de ce peuple. J’ai également rencontré le bouddhisme pour la première fois, une religion qui tentait également de renaître car beaucoup de pagodes avaient été détruites et de fidèles disparus.

De retour en France, je me suis spécialisé dans les études bibliques. On m’a demandé d’approfondir les Écritures Saintes par un doctorat en vue de retourner comme prêtre au Cambodge, pays où les besoins en formation étaient clairement identifiés. Ce doctorat m’a demandé de gros efforts de recherches, à Boston, puis à Jérusalem à l’École Biblique et Archéologique Française.

Je suis ensuite resté pendant neuf ans au Cambodge comme prêtre, travaillant principalement pour la formation et l’animation des communautés chrétiennes, des laïcs et des futurs prêtres. J’ai participé à la traduction de livres en cambodgien pour la Société biblique et été membre de l’équipe interdiocésaine de traduction du missel romain. Cette expérience m’a mis en relation avec le vocabulaire religieux khmer, qui est un vocabulaire bouddhiste forgé sur un socle lexical issu de l’hindouisme.

Au bout de plusieurs années dans le pays, j’ai vécu une remise en question personnelle en me rendant compte que je vivais surtout en milieu chrétien, dans un pays à 97 % bouddhiste. Bien sûr, en tant que curé de paroisse, j’étais allé me présenter au vénérable de la pagode et aux communautés protestantes alentour mais sans nouer de véritables liens sur la durée. J’ai alors fait une neuvaine pour demander au Seigneur de pouvoir trouver le chemin pour entrer dans la compréhension et la rencontre du bouddhisme et des bouddhistes véritablement, au-delà des relations superficielles de quartier ou avec des catéchumènes issus du bouddhisme.

Au bout de cette période de prière, un moine bouddhiste s’est présenté à la paroisse au moment de la fête du Nouvel An cambodgien, en avril. Une distribution de nourriture aux pauvres avait été organisée par des bouddhistes et des chrétiens, ainsi qu’une musulmane. Ce petit groupe avait besoin d’une voiture pour distribuer les dons, j’ai accepté d’être leur chauffeur. C’est ainsi que j’ai rencontré le Révérend Vutha, ce moine avec lequel je suis entré en contact. J’allais le visiter à la pagode Vat Unalom qui est le temple principal du courant bouddhiste majoritaire au Cambodge, appelé Mohanikkai. Il était moine depuis 17 ans, j’étais prêtre depuis 15 ans, nous avions à peu près le même âge et des relations amicales ont commencé, ponctuées de visites régulières.

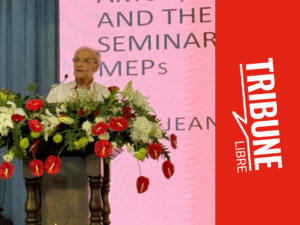

En 2016, mes confrères m’ont élu au Conseil des MEP et j’ai dû rentrer à Paris. C’est un autre travail qui a commencé. Il s’agit d’être au service de l’animation et la gouvernance d’une communauté d’hommes, un institut religieux. C’est une mission différente et complexe, j’ai dû me détacher un peu du Cambodge pour la mener.

Marie-Stella Boussemart

Je suis membre de la congrégation Ganden Ling, fondée et dirigée par Dagpo Rinpoche, que je connais depuis 1973.

Mon nom en religion est « Losang Dölma ». C’est du tibétain. Nos noms sont formés d’une part par la filiation avec l’abbé d’ordination et d’autre part pour le présage. « Losang » signifie « la bonté, la bienveillance », c’est l’un des noms de mes maîtres. « Dölma » est le nom tibétain de Tara, la Libératrice. C’est un bouddha féminin qui symbolise l’activité de tous les Bouddhas et revêt de nombreux aspects.

Je suis née dans une famille catholique, très ouverte. Mon père était entré au petit séminaire, il est resté très marqué par la religion. Dans les deux branches de ma famille, il y a eu beaucoup de religieux.

Je suis la dernière d’une famille recomposée de 17 enfants, dans la tradition des familles nombreuses du Nord.

Mon père, très ouvert sur le monde entier disait qu’il voulait se réincarner en moine tibétain ! J’ai été élevée dans le catholicisme mais dès ma prime enfance, j’ai entendu parler du bouddhisme car il s’y intéressait beaucoup ! Je suis presque « bicultuelle ». J’avais accès à des livres à la maison. Ces deux religions sont donc naturelles pour moi.

Je garde aussi un très bon souvenir d’un ami de mon père qui était prêtre-ouvrier puis est devenu aumônier des gitans : l’abbé Jacques Leclercq. C’était l’aîné d’une famille de sept enfants dont plusieurs étaient dans les Ordres. Il m’en parlait quand j’avais quatre ou cinq ans, et il a éveillé en moi une vocation religieuse.

Après le lycée, je ne savais pas quoi faire mais j’aimais les langues. Je suis montée à Paris étudier le japonais en 1972 puis le tibétain en 1973.

J’ai ainsi rencontré Dagpo Rinpoché, qui était notre répétiteur aux Langues Orientales. Il n’enseignait pas le bouddhisme à l’époque, laïcité oblige ! Je suis donc allée écouter un maître tibétain invité en Suisse. L’approche rationnelle du bouddhisme répondant à mes attentes, j’ai décidé de suivre ce chemin. Je ne parlerais pas de « conversion » dans mon cas, mais du choix d’une voie, sans pour autant de rejet des autres.

J’apprécie le côté responsabilisant du bouddhisme : l’un des premiers enseignements du Bouddha est qu’il faut faire soi-même le travail !

Il ne promet pas de miracle : « un bouddha ne vous lave pas de vos souillures avec de l’eau ; ne vous retire pas vos défauts comme on retire une écharde de la peau, il ne peut pas vous transférer ses qualités. Tout ce qu’un Bouddha peut faire, c’est vous exposer ce que lui-même a fait pour devenir Bouddha. » Car on n’est pas Bouddha, on le devient.

On se demande souvent : est-ce que le bouddhisme est une religion ? Une philosophie ? Il y a évidemment des aspects religieux mais il n’y a pas la notion de création, ni de Dieu sauveur. Je comprends très bien que ça ne convienne pas à tout le monde et le bouddhisme l’admet aussi. Il s’agit surtout d’un travail sur soi, un chemin de libération et d’éveil. Il peut y avoir une aide extérieure grâce aux maîtres, mais il faut assumer soi-même ses responsabilités. Tout cela m’a plu et voilà comment j’en suis arrivée là. J’ai travaillé comme interprète, traductrice et j’ai approfondi le bouddhisme. J’ai un doctorat de tibétain des Langues Orientales et j’ai donné quelques cours, à l’Inalco et plus récemment à l’ICP.

Je ne suis jamais allée au Tibet, mais j’ai fait des séjours en Inde, dont le premier de huit mois dans un camp de réfugiés tibétains au sud de Bombay[1]. Comme j’avais déjà étudié cinq ans de tibétain, je pouvais communiquer et j’ai commencé à apprendre les balbutiements de la dialectique auprès de Gen Tati, au monastère de Ganden.

Je suis devenue nonne assez tard, en 1997. J’en avais parlé à Rinpoché dès 1974, mais il m’avait conseillé d’attendre car je vis dans un pays qui n’est pas adapté pour cela : il n’y avait pas de structures, pas de monastère… J’ai continué à étudier et pratiquer de mon mieux, et je reposais la question régulièrement. Rinpoché m’a fait patienter vingt ans jusqu’à ce qu’à ma grande surprise, il donne son autorisation ! Ce fut un choc, car une chose est de le vouloir, une autre est de passer le cap ! C’est finalement en mars 1997 que j’ai été ordonnée par Gen Tati.

Ce parcours peut sembler un peu long mais c’était de toute façon la ligne directrice que je m’étais tracée depuis l’enfance. Dans ma prime enfance, je voulais être prêtre missionnaire pour aider les autres. Je ne suis ni prêtre, ni missionnaire, mais je pense être restée fidèle à mon idéal de jeunesse.

J’avais déjà pris des vœux laïcs dès 1974 qui sont les mêmes vœux fondamentaux. Ce sont des principes éthiques (ne pas tuer, ne pas voler…), qui concourent à l’obtention de la libération. De ce point de vue, mon ordination ne changeait pas grand-chose mais elle accentuait et renforçait la démarche.

Un grand changement était au niveau des signes extérieurs visibles : les cheveux rasés et l’habit. Les premiers jours, je n’étais pas à l’aise de sortir comme ça. Un peu plus tard, alors que j’étais en pantalon pour faire des travaux, je suis sortie acheter du pain en tenue civile et là, je ne me suis pas sentie à l’aise ! Le temps avait fait son œuvre et l’habit est devenu comme une part de mon identité.

Si je vivais dans un monastère, il y aurait des assemblées de prière, un rythme régulier… ici, tout repose sur la discipline personnelle, ce qui n’est pas toujours évident.

Notre expérience de la religion de l’autre

MSB

Le catholicisme m’est naturel depuis toujours. J’ai été catéchisée à une période de transition où l’enseignement était davantage social que doctrinal, dans une région avec une forte tradition de catholicisme social (la région des béguinages et des prêtres ouvriers). Enfant j’ai successivement voulu être exploratrice, archéologue, ethnologue ; je lisais les récits des missionnaires, qui m’ont nourrie.

Plus récemment, j’ai enseigné à l’Institut catholique. Cette expérience correspondait à tout ce que j’aime faire : dialoguer avec les autres, mais dans l’action. Quand on partage une activité commune, on va beaucoup plus loin dans la relation. Ces cours m’ont permis de rencontrer des personnes très variées. J’ai retrouvé ce que j’avais vécu aux Langues Orientales : des gens du monde entier, dans une ambiance polyglotte et multiculturelle, que je trouve extrêmement enrichissante sur le plan humain, culturel et spirituel.

J’assurais un cours sur les fondements du bouddhisme. J’ai eu beaucoup de prêtres parmi les étudiants, dont des Africains et des Vietnamiens. Par exemple, un prêtre vietnamien qui avait grandi dans le catholicisme et voulait mieux connaître la culture bouddhiste de ses compatriotes, avant de repartir dans son pays.

VS

Je ne connaissais rien du bouddhisme jusqu’à l’âge de 23 ans. Avant de partir en coopération en Asie, j’avais suivi les cours de Dennis Gira sur le sujet. Il m’avait fait lire un livre d’Yves Raguin, un jésuite de Taïwan sur le bouddhisme Amida qui m’a beaucoup intéressé. Ce bouddhisme de la Terre pure est plus parlant pour un chrétien.

Sur place, François Ponchaud, un de mes confrères missionnaire Mep m’a aidé à entrer dans la compréhension du bouddhisme, surtout au plan des représentations, de la compréhension du monde et des êtres. Son travail social lui avait permis de cultiver les relations avec les bouddhistes. Et puis, il y a eu la rencontre avec ce moine, le Révérend Vutha, dont j’ai parlé plus haut.

Je dois aussi citer Claire Ly qui m’a beaucoup éclairée. C’est une Cambodgienne au parcours étonnant. Son oncle était vénérable de la pagode de Battambang où elle faisait des retraites bouddhiques. Elle a suivi l’enseignement bouddhiste tout en étant élève dans une école religieuse catholique. Elle en avait gardé un mauvais souvenir et s’était enfuie quand les sœurs avaient voulu lui donner un prénom français. Dans les années 1960, elle avait étudié la philosophie et travaillait à Phnom Penh au Ministère de l’Éducation. Elle avait aussi adhéré à un groupe d’intellectuels qui voulaient remettre en cause l’impérialisme occidental. Elle était à la fois bouddhiste et marxisante. Par ses études, elle connaissait les philosophes de la mort de Dieu.

À l’arrivée des Khmers Rouges, son mari et son père ont été tués. Elle s’est retrouvée seule avec ses deux jeunes enfants à travailler dans les rizières. Elle décrit son parcours dans son premier livre « Revenue de l’enfer ». Pour combattre toute la souffrance endurée, elle savait qu’il fallait se construire une image mentale sur laquelle déverser sa colère, selon la tradition bouddhique. Elle a alors pensé : « puisqu’il n’existe pas et que je n’y crois pas, je choisis le Dieu des Occidentaux comme exutoire de ma colère et de ma souffrance ». Elle s’adressait à lui tous les soirs en lui disant comme un défi « tu vois, je suis encore en vie ! »

Un soir, assise devant un coucher de soleil, ce Dieu à qui elle parlait pour le défier est devenu quelqu’un pour elle. Elle a fait l’expérience d’une paix profonde et inconnue. Elle est ensuite venue en France comme réfugiée, où elle a fait cette fois la rencontre du Christ, et a été baptisée. Elle a écrit un deuxième livre « Retour au Cambodge », puis un troisième intitulé « La Mangrove ».

Dans ce dernier livre, elle explique combien elle est chrétienne mais sans rien renier de ses racines bouddhistes, comme la Mangrove, dont les racines puisent à la fois dans l’eau et dans la terre.

J’admire ce parcours magnifique ! J’ai voulu la rencontrer, pour qu’elle m’explique les erreurs à ne pas commettre en tant que missionnaire dans son pays. Nous nous sommes vus plusieurs fois.

Un jour, quand elle était de passage au Cambodge, je lui ai demandé de m’expliquer le bouddhisme, qu’elle enseignait alors à l’Institut catholique de Marseille.

J’ai passé une matinée avec elle en prenant beaucoup de notes. J’ai encore ces cinq ou six pages. Si nous avons tous des maîtres, elle fait partie de mes maîtres concernant la rencontre avec le bouddhisme.

MSB

J’ai une famille très nombreuse et assez cosmopolite. J’ai une belle-sœur vietnamienne qui est bouddhiste mais qui a fait sa scolarité au couvent des Oiseaux à Saïgon. Une autre de mes belles-sœurs, japonaise, s’est convertie au christianisme en épousant mon frère. Elle écrit maintenant des livres sur le christianisme en japonais.

J’ai d’abord étudié le japonais parce que je m’intéressais à la langue et à la civilisation mais aussi un peu parce que je cherchais le bouddhisme. Curieusement, tous mes amis japonais en France étaient chrétiens. Beaucoup d’intellectuels japonais sont chrétiens, souvent protestants. C’était déjà du dialogue chrétien-bouddhiste.

À partir de 1979, j’ai servi d’interprète à Rinpoché qui préfère enseigner en tibétain par souci de précision et d’authenticité. Il était souvent invité dans des rencontres interreligieuses et je l’accompagnais. Puis, j’ai passé dix ans au Conseil d’administration de l’Union bouddhiste de France (UCA) où j’ai eu différentes fonctions. Là, j’étais automatiquement en contact avec les administrations et les autres cultes. J’ai fait partie de la CRCF (Conférence des Responsables des Cultes de France) où il y avait Mgr Vingt-Trois accompagné de Mgr Ulrich.

J’ai aussi passé dix ans au Conseil d’Administration de la Cavimac (la Caisse de Sécurité sociale et de Retraite des Cultes). Au début, j’y suis allée à reculons, car c’est très technique et je n’y connais rien ! Mais il fallait un représentant bouddhiste.

J’ai découvert un terrain où tous les cultes sont représentés et où il s’agit de travailler ensemble pour le bien collectif. Cet aspect m’a intéressée et m’a permis de créer des amitiés, notamment avec Sœur Christophe Brandy qui a été élue abbesse de l’abbaye de Jouarre. C’est elle qui m’a fait entrer dans le dialogue inter-monastique et elle m’a fait l’honneur de m’inviter lors de son intronisation comme abbesse.

J’apprécie particulièrement la profondeur des échanges entre religieux. Dans le dialogue interreligieux, il y a parfois de la langue de bois, dans le dialogue intermonastique, jamais ! Nous parlons de l’essentiel, ça fait tomber les barrières et on peut s’exprimer beaucoup plus librement. C’est ce que j’aime bien.

Grâce à la Cavimac, j’ai vraiment fait de magnifiques rencontres. À Jouarre, c’était la mère des novices, Marie, qui avait introduit le dialogue inter-monastique dans la communauté. Quand l’âge lui a fait cesser cette délicate mission, elle a effectué un séjour au Japon dans un monastère zen. C’était quelqu’un de très ouvert, d’une grande bienveillance. Elle est aujourd’hui décédée, mais son héritage continue à l’abbaye.

Je suis aujourd’hui moins présente dans le dialogue interreligieux institutionnel. Le dialogue est nécessaire, mais les réunions prennent beaucoup de temps et ça n’est pas forcément ce qu’on préfère quand on est religieux.

L’héritage de Nostra Aetate

MSB

Nostra Aetate a été un texte révolutionnaire, il y a eu un avant et un après. Pas tellement de notre côté, car le Bouddha a toujours prôné la liberté de penser, et donc de religion, mais il y a eu beaucoup plus recherche de dialogue de la part de nos interlocuteurs chrétiens.

Des rencontres existaient déjà auparavant, mais il faut reconnaître qu’ensuite c’est devenu plus officiel, avec une volonté de poursuivre la relation.

Le Dalaï-Lama ayant été invité à la première rencontre d’Assise en 1986 et de plusieurs autres ensuite, les bouddhistes ont évidemment suivi ces évolutions de près.

De très belles images ont circulé depuis la rencontre d’Assise. Ces photos étaient assez novatrices, voire scandaleuses aux yeux de certains chrétiens. Pour nous, Assise a marqué un grand tournant. De l’extérieur, le dialogue interreligieux est associé à cette rencontre de 1986 plutôt qu’au Concile Vatican II.

Au Forum 104 de Vaugirard, se tient chaque année une soirée commémorative des rencontres d’Assise. J’y ai plusieurs fois participé. Les bouddhistes sont invités à chaque fois.

VS

Dans l’Église catholique, le texte sur la liberté religieuse a créé un appel d’air frais mais aussi pour certains, un rejet. À chaque concile, quelques groupes n’acceptent pas l’évolution et il y a toujours des risques de fracture. La réception d’un concile se poursuit habituellement sur plusieurs décennies. Aujourd’hui, je trouve qu’il est très important de fêter les 60 ans de Nostra Aetate car la réception du Concile Vatican II est toujours en cours.

Ce texte est vraiment une étape pour nous catholiques puisqu’il a gravé dans le marbre une décision conciliaire, qui sont les plus hautes décisions qui existent dans l’Église catholique. Cette déclaration définit une ligne de crête, car elle reconnaît ce qu’il y a de bon, de beau dans les autres religions et elle réaffirme aussi que pour les chrétiens, la relation au Christ est unique et centrale.

Je viens d’une région traditionnellement catholique, l’ouest de la France. Avant mon départ pour le Cambodge, l’interreligieux était bien loin de mes préoccupations. J’ai découvert ce texte pendant mes études. Au Cambodge, c’est mon confrère François Ponchaud qui m’a toujours ramené à Nostra Aetate. Il avait été séminariste au moment du concile et il citait sans arrêt la phrase « L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu’elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. » [2]

Il disait aux nouveaux missionnaires « Intéressez-vous au bouddhisme, parce qu’il y a un rayon de la vérité ». Beaucoup ont retenu ce passage. L’interpellation de François Ponchaud m’a personnellement marquée.

C’est vrai que nous avons une tradition d’exclusivité dans le christianisme. Vatican II vient marquer une rupture encore prudente. Parmi les fruits de ce document, il y a la tradition du Saint Siège d’adresser chaque année un message aux bouddhistes du monde entier à l’occasion de la fête du Vesak. Il y a aussi les voyages récents du pape François en Asie qui montrent un intérêt pour les pays à majorité ou forte présence bouddhiste (Corée du Sud, Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Japon, Mongolie, Singapour).

MSB

Quand je lis ce texte en tant que bouddhiste, je retiens particulièrement la phrase : «… l’Église, réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils soient…» [3]. C’est essentiel ! Cela suppose d’admettre la fraternité au-delà des dogmes. L’avant-dernier paragraphe sur la fraternité universelle excluant toute discrimination fait référence aux Juifs à l’origine mais on peut l’élargir à toutes les religions. Il est bien précisé que les persécutions sont incompatibles avec la religion. On ne peut pas parler de bonté et d’amour et persécuter ! Je suis très sensible à la notion de respect de tout être, quel qu’il soit. Le bouddhisme enseigne le respect de tout être, pas seulement humain.

VS

Nostra Aetate, a d’abord été rédigé pour les juifs, car après la Seconde Guerre Mondiale, il n’était plus possible d’organiser un concile sans s’adresser à nos frères aînés juifs. Ensuite, il a été étendu aux autres religions. À l’époque, on les définissait par rapport à nous-même en parlant des religions « non-chrétiennes ». Au Cambodge, j’ai été invité plusieurs fois comme représentant catholique au Ministère des Cultes, je me souviens des circulaires qui utilisaient le terme « non-bouddhistes » pour désigner les autres religions.

MSB

Chez nous, on parle de « ceux de l’intérieur » et « ceux de l’extérieur », en tibétain en tout cas. Le terme « intérieur » a une double signification. Il ne s’agit pas ici d’un intérieur communautariste. C’est surtout que le bouddhisme se définit comme une science de l’esprit. « ceux de l’intérieur » désigne ceux qui s’intéressent plus au fonctionnement de l’esprit, « ceux l’extérieur », s’intéressant au monde concret.

Avec la démarche scientifique, le rationalisme, les Occidentaux sont très forts pour le concret, pour tout ce qui est extérieur à soi. Le bouddhisme se focalise délibérément sur l’intérieur, c’est-à-dire les perceptions, psychologie incluse. Les termes « intérieur » et « extérieur » ne sont pas sectaires. Le bouddhisme est avant tout un travail sur soi, aider autrui vient dans un deuxième temps. Avant de pouvoir changer le monde, il faut se changer soi-même.

VS

Avant notre rencontre, j’ai relu cette parole de l’empereur Ashoka [4] : « Quiconque honore sa propre religion et condamne la religion des autres, le fait bien entendu par dévotion à sa propre religion en pensant ‘je glorifierai ma propre religion’ mais au contraire, en agissant ainsi, il nuit gravement à sa propre religion. Ainsi la concorde est bonne : que tous écoutent et veuillent bien écouter la doctrine des autres religions. »

C’est une idée que je trouve forte, critiquer les autres, nuit à sa propre religion. Finalement, ce à quoi tu es sensible dans Nostra Aetate, la non-discrimination et la fraternité universelle est un fil directeur des grands leaders spirituels, jusqu’au pape François, puisque ce dernier appelle sans arrêt à la fraternité universelle, jusque dans son encyclique Fratelli Tutti, ou dans le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, aussi appelé déclaration d’Abou Dhabi.

MSB

Cette phrase fait partie des décrets d’Ashoka, inspirés par le Sutra adressés par le Bouddha aux Kalamas 600 ans avant J.-C., où le Bouddha insiste sur la liberté de penser. L’important n’est pas le dogme, il faut se demander qui prononce des paroles justes, véridiques et bienveillantes. Celui-là, vous pouvez le suivre ; peu importe l’étiquette.

C’est pourquoi nous pouvons si facilement admettre les autres traditions, religieuses ou non… Nous estimons que les Bouddhas peuvent créer autant d’émanations que nécessaire pour répondre aux besoins des êtres divers. Qu’ils se montrent sous la forme d’un lama tibétain, d’un vénérable cambodgien, d’un prêtre catholique ou d’un pasteur protestant n’a aucune importance, du moment qu’ils apportent quelque chose d’utile sur le plan spirituel et éthique à celui qui a besoin de cette présentation.

Le bouddhisme est extrêmement inclusif. Par exemple nous admirons, et même nous révérons Jésus. Nous ne savons pas exactement qui il est, mais nous pensons qu’il est soit Bouddha, soit bodhisattva. C’est une figure altruiste, c’est donc très facile pour nous de ce point de vue. La figure de Marie est reliée à Tara, bouddha féminin. Dans le bouddhisme, la mère, archétype d’amour désintéressé, est extrêmement importante et donc Marie aussi.

VS

Il y a dans l’histoire, des moments lumineux de relations interreligieuses, comme la rencontre de François d’Assise avec le sultan Malik El-Kamil en 1219 ou bien Gandhi au moment de la partition de l’Inde qui proclame « nous allons vivre ensemble sous le même toit » avec le mufti et les grands chefs religieux pour montrer que si des leaders religieux peuvent vivre dans la même maison, le peuple lui aussi peut cohabiter pacifiquement. Mais ces moments de rencontres étaient plutôt des initiatives individuelles.

Nostra Aetate a marqué un engagement officiel de l’Église catholique, concrétisé ensuite par les rencontres d’Assise, et les initiatives de rencontres de dialogue interreligieux prises par les diocèses.

MSB

Il n’y a pas chez nous l’équivalent du Vatican et des diocèses, car le monde bouddhiste, n’est pas centralisé. Il y a en revanche des initiatives par pays ou par branche. Parfois, c’est au travers de certaines personnalités que les choses avancent, comme le Dalaï Lama qui a une double casquette temporelle et spirituelle. Il est connu comme bouddhiste, mais il est surtout porte-parole de la nation tibétaine.

Il y a effectivement des précurseurs dans l’histoire. Au XIIIe siècle, Guillaume de Rubrouck (originaire du village de ma mère), un franciscain ambassadeur de saint Louis est allé jusqu’en Mongolie. Il a laissé un livre antérieur à celui de Marco Polo et très fourni, où il parle de rencontres avec les autres religions. Le nombre de religions qui étaient réunies à l’époque à la cour du grand Khan et le nombre de langues représentées sont impressionnants. On n’a pas fait mieux depuis !

J’aime bien l’humour un peu provocateur : le bouddhisme a été ramené en Occident d’une part par les colonisateurs et finalement aussi par les missionnaires. C’est le côté boomerang ou « karma ». On a voulu porter la bonne parole, mais elle est revenue dans l’autre sens puisque quasiment toutes les premières traductions du sanskrit et du pali ont été faites à Louvain par des prêtres catholiques. Par exemple, le premier dictionnaire tibétain-langue occidentale (latin) a été rédigé par des missionnaires, parce que c’était des gens instruits et ouverts. Avant l’officialisation des relations interreligieuses, il y avait ainsi un énorme travail de terrain.

VS

Quand je lis les récits de nos anciens, je vois leur grille de lecture concernant le paganisme mais aussi l’intérêt sincère qu’ils ont pu avoir pour les autres religions.

Les Instructions données par le Saint Siège (voir encadré) aux premiers missionnaires MEP en 1659 insistaient sur le respect des peuples, de leurs coutumes, religions et traditions en s’y intéressant pour y introduire la foi chrétienne en respectant ce qu’elles contiennent de beau et de bien.

Cependant, au XIXe siècle, les missionnaires deviennent plus durs, plus fermés qu’au XVIIe siècle. Après l’ouverture du Concile Vatican II, j’ai l’impression qu’on vit aujourd’hui aussi une forme de retour de balancier. On reparle de souveraineté, de nationalisme, y compris dans l’Église catholique, il peut y avoir une tendance à la radicalisation.

Le dialogue intermonastique bouddhiste-chrétien était un marqueur de l’application de Nostra Aetate. Où en est-il aujourd’hui de ton point de vue ?

MSB

Je n’ai pas une vision large sur le sujet mais j’ai une crainte, du côté catholique comme du côté bouddhiste. Les personnes qui étaient très ardentes au départ commencent à vieillir et je ne sais pas si les jeunes générations prennent la relève. Peut-être sont-ils moins engagés parce qu’ils en voient moins la nécessité : ce patient travail de rapprochement qui a été opéré est pour eux un état de fait. J’espère que le flambeau sera repris, mais dans les rencontres auxquelles je participe, principalement à Jouarre et au Forum 104, la moyenne d’âge n’est pas très jeune.

J’ai l’impression qu’il y a aussi moins d’enthousiasme pour le dialogue intermonastique de nos jours. C’est aussi lié à la crise des vocations Il y a moins d’acteurs. Les religieux sont pris ailleurs par des priorités et ne peuvent pas tout faire.

VS

La deuxième partie du XXe siècle a été une période de grande ouverture. C’était aussi lié à des relations économiques internationales en croissance et à un monde marqué par la globalisation. Aujourd’hui on sent une tension et un recentrage des nations sur elles-mêmes, chacun se recentre sur ses propres problèmes, comme on l’a vu au moment de la crise Covid. La vigilance s’impose mais il faut rester optimistes car ce qui a été semé avec Nostra Aetate en faveur de la fraternité universelle reste présent.

MSB

En 1975, quand le bouddhisme a commencé à se vulgariser en France, nous n’avions rien, pas même un local. Quand nous cherchions des salles, nous nous tournions vers les paroisses. C’est très rare qu’on nous les ait refusées au prétexte que nous étions bouddhistes.

De toute évidence, des graines bénéfiques ont été semées. Même si de mauvaises graines repoussent, les bonnes graines ne sont pas complètement étouffées. Il y a beaucoup de positif et selon le bouddhisme, le bon et le bien finissent par l’emporter.

Alors que nous sommes invités au déjeuner végétarien autour d’un Dahl de lentilles aux saveurs indiennes, le dialogue se poursuit sur les conceptions respectives de la vie après la mort ou sur le respect de la nature et du vivant. Un généreux plateau de fromages servis avec du beurre nous rappelle aussi que les origines du Nord de la France sont encore bien présentes chez Marie-Stella Boussemart.

Propos recueillis par Sophie Agueh

| Nostra Aetate Nostra Aetate est une déclaration du concile Vatican II sur les relations de l’Église catholique avec les religions non chrétiennes. Elle est promulguée le 28 octobre 1965 par le pape Paul VI. Nostra aetate, sont les premiers mots du texte latin, qui signifient « À notre époque ». Ce texte est un des fondements du dialogue interreligieux catholique contemporain, renouvelant les relations que l’Église établit avec les autres religions. |

Les Instructions Les Instructions romaines du 10 novembre 1659 sont rédigées par la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, encadrant la nomination des trois évêques français comme vicaires apostoliques en Asie : François Pallu, Pierre Lambert de la Motte et Ignace Cotolendi. Elles regroupent un ensemble de conseils pour l’évangélisation et posent les principes et les limites de la Mission parmi des peuples non encore christianisés. Ces Instructions auront un rôle important dans le développement du catholicisme en Asie. Les Instructions recommandent vivement aux missionnaires de ne jamais vouloir changer la culture du pays d’accueil, mais au contraire de la regarder avec respect, « N’introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d’aucun peuple, pourvu qu’ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire veut qu’on les garde et les protège. N’y a-t-il pas de plus puissante cause d’éloignement et de haine que d’apporter des changements aux coutumes propres à une nation, principalement à celles qui y ont été pratiquées aussi loin que remonte le souvenir des anciens ? »(Extrait des Instructions) |

[1] à Mungod, dans le monastère de Ganden Jangtse

[2] Nostra Aetate, chap.2

[3] Nostra Aetate chap.4

[4] L’empereur Ashoka, né vers 304 av. J.-C. est le troisième empereur de la dynastie indienne des Maurya. Il adopte les principes non-violents (ahimsa) du bouddhisme. Il interdit les sacrifices, promeut le végétarisme et encourage la diffusion du bouddhisme en Inde et dans toute l’Asie, mais aussi la liberté de religion.