Après le pape François, l’avenir des relations Chine-Vatican

Dans une interview en 2024, le pape François avait parlé avec admiration des catholiques chinois : « C’est vraiment un peuple fidèle qui a traversé tellement d’épreuves. »

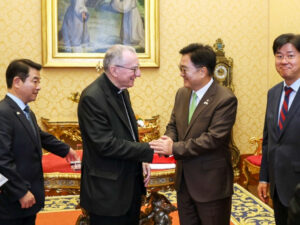

© Korea.net / CC BY-SA 2.0

Dans une interview en 2024, le pape François avait parlé avec admiration des catholiques chinois : « C’est vraiment un peuple fidèle qui a traversé tellement d’épreuves. »

© Korea.net / CC BY-SA 2.0

Le 28/04/2025

Alors que le conclave devant élire le prochain pape débutera le 7 mai, le Pr Jonathan Y. Tan dresse le bilan des relations Chine-Vatican sous le pontificat du pape François. Il rappelle l’accord signé en 2018 et renouvelé plusieurs fois, et quelques déclarations du pape défunt évoquant son amour pour les catholiques chinois, décrits comme des « maîtres de patience » avec le « virus de l’espérance ». Des relations que le prochain pape devra continuer de construire, en consolidant les fondations déjà posées par ses prédécesseurs.

Alors que les cardinaux électeurs s’apprêtent à se rassembler en conclave pour élire le prochain pape, une des problématiques de premier plan en termes de diplomatie internationale concerne l’avenir des relations Chine-Vatican. Sur ce point, le pape François est allé plus loin que ses prédécesseurs. Le Saint-Père a approuvé et encouragé les efforts du cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d’État du Saint-Siège, en vue d’ouvrir des négociations directes avec Pékin qui ont permis la signature de l’accord provisoire historique entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques en 2018.

Sous ce texte, sans précédent en termes d’étendue et d’implications, Pékin devait solliciter l’accord du pape sur la nomination des évêques catholiques chinois et accorder au Saint-Siège le droit de veto concernant tout candidat à l’épiscopat sélectionné par Pékin. Malgré sa nature provisoire, l’accord de 2018 a été prolongé deux fois pour une période de deux ans – en 2020 et 2022. En octobre 2024, il a été à nouveau renouvelé pour une période de quatre ans.

Le pape a toujours maintenu un profond intérêt envers la Chine et le catholicisme en Chine. Il a confié qu’il désirait visiter le pays depuis son ordination dans la Compagnie de Jésus. Dans une interview datée du 24 mai 2024, réalisée par le père jésuite Pedro Chia qui dirige le Bureau de communication de la province jésuite chinoise, le pape François a exprimé son désir de longue date de se rendre en Chine. « Oh oui, je le veux vraiment », avait-il insisté, en expliquant qu’il voulait se rendre au sanctuaire de Notre-Dame de Sheshan, près de Shanghai.

« La Chine est une promesse et un espoir pour l’Église »

Durant son vol de Singapour à Rome, le 13 septembre 2024, après avoir achevé sa tournée dans le Sud-Est asiatique et son sixième voyage en Asie depuis le début de son pontificat, le pape François avait répondu aux questions des journalistes sur la Chine : « La Chine est une promesse et un espoir pour l’Église. J’aimerais beaucoup visiter la Chine. »

Malheureusement, il n’a pas pu devenir le premier pape à se rendre en Chine, même s’il s’est plusieurs fois rapproché du pays comme en 2023 en Mongolie. Néanmoins, le pape François n’était pas le premier pape à manifester un profond intérêt pour la Chine. En 1952, la décision de Mao Zedong de couper tous les liens avec les autorités ecclésiastiques étrangères et d’expulser les évêques et missionnaires étrangers avait plongé le Saint-Siège dans une situation complexe.

La séparation forcée des catholiques chinois et du Vatican par Pékin avait conduit au vieillissement et au décès de nombreux évêques chinois qui étaient restés fidèles au Saint-Siège, jusqu’à restreindre ces communautés catholiques par manque de renouvellement de l’épiscopat et du clergé autorisé par Rome. Les papes Jean-Paul II puis Benoît XVI avaient bien saisi cette dure réalité des catholiques chinois fidèles au Saint-Siège, restés sans prêtres ni évêques.

C’est pourquoi, ils avaient créé discrètement un cadre permettant de reconnaître, réhabiliter et régulariser les évêques ordonnés de manière illicite sous l’égide de l’Association patriotique des catholiques chinois (sans l’accord préalable du Saint-Siège), afin d’assurer la survie sur le long terme de la communauté catholique en Chine.

Dans ce contexte, les évêques approuvés par l’association patriotique, quand ils en avaient l’opportunité, demandaient la reconnaissance du Saint-Siège, en acceptant un compromis pour le bien de l’Église en Chine. D’autres en revanche, comme Mgr Thadeus Ma Daqin, dont la messe d’ordination épiscopale a eu lieu à Shanghai, ont renoncé publiquement à leur appartenance à l’association patriotique. Mgr Daqin a donc été placé en détention à domicile au séminaire de Sheshan à Pékin.

Pour le Saint-Siège, l’avenir de l’Église en Chine est en jeu

La réalité des évêques autorisés qui n’étaient pas renouvelés était une question existentielle qui avait poussé saint Jean-Paul II puis Benoît XVI à œuvrer pour la survie à long terme de la communauté catholique chinoise en communion avec Rome. Les deux papes, dont les convictions farouchement anticommunistes étaient sans équivoque, ont ainsi travaillé discrètement afin de régulariser les évêques illicites, pour assurer la continuité de la communauté catholique chinoise et le renouvellement des prêtres et des évêques.

Leur décision soulignait que la survie à long terme de l’Église catholique en Chine et la réponse aux besoins des catholiques chinois étaient à privilégier devant toute politique. Par conséquent, depuis les années 1980, avec des prémices entamées par Jean-Paul II et continués par Benoît XVI, il n’y a plus beaucoup de différences entre les communautés catholiques officielles et « souterraines ».

Sur le plan théologique, ecclésial, liturgique et pastoral, les évêques et prêtres inscrits à l’Association patriotique des catholiques chinois sont pleinement fidèles au catholicisme traditionnel. Ils acceptent tous les décrets du concile Vatican II, ainsi que les livres liturgiques post-Vatican II, et vivent pleinement la vie sacramentelle en union avec l’Église universelle, en priant pour le pape durant la prière eucharistique et en maintenant le célibat sacerdotal obligatoire.

L’association patriotique a tenté, durant quelques années, d’exercer son influence afin de forcer le clergé à se marier. Mais elle a dû reculer face à l’opposition d’une majorité d’évêques et de prêtres catholiques qui, malgré leur soumission à son autorité, tenaient fermement à rester en communion avec les catholiques du monde entier sur cette question.

Comment l’accord de 2018 a-t-il fonctionné, concrètement ? Loin de la scène publique, le Saint-Siège et Pékin ont œuvré discrètement en acceptant des compromis, bien que sous la contrainte. Par exemple, en janvier 2024, le Vatican a accepté avec réticence trois nouveaux évêques sélectionnés par Pékin pour les diocèses de Zhengzhou, Minbei et Weifang. En retour, en août 2024, Pékin a fini par accepter la nomination de Mgr Melchior Shi Hongzhen comme évêque de Tianjin, malgré son refus de rejoindre l’association patriotique.

Ces deux exemples suggèrent que les deux parties sont déterminées à construire de bonnes relations bilatérales. Pour le Saint-Siège, l’avenir de l’Église en Chine est en jeu. Pour le Vatican, il n’y a qu’une seule communauté catholique en Chine en termes de sacrements, de théologie, de liturgie et de morale.

« C’est vraiment un peuple fidèle, qui a traversé tellement d’épreuves »

Lors du conclave qui devrait s’ouvrir la semaine prochaine, pour la première fois, un des cardinaux électeurs éligibles est originaire de Chine (Hong-Kong), ce qui donne aux catholiques chinois une voix au conclave et dans les débats sur l’avenir des relations Chine-Vatican. Avant sa nomination par le pape François comme évêque de Hong-Kong en 2021 et sa création comme cardinal en 2023, Mgr Stephen Chow, membre de la Société de Jésus, a servi comme provincial jésuite de Chine de 2018 à 2021.

Enfin, une autre raison plus profonde derrière l’intérêt du pape François envers la Chine vient du fait que, malgré le rigide contrôle communiste sur la société chinoise contemporaine, les églises chinoises – qu’elles soient protestantes ou catholiques – sont bondées tous les dimanches, même en temps ordinaire.

Dans l’interview avec le père Pedro Chia, sj, le pape François avait parlé avec admiration du peuple chinois en général, et des catholiques chinois en particulier, en s’émerveillant de leur foi : « C’est vraiment un peuple fidèle, qui a traversé tellement d’épreuves et qui est resté fidèle. » Il les avait décrits comme des « maîtres de patience, maîtres de l’attente » avec le « virus de l’espérance » qui « est une très belle chose ».

Selon le Saint-Père, ils ne « doivent pas gâcher leur héritage », mais au contraire « le transmettre patiemment ». La possibilité de relations solides et florissantes entre la Chine et le Vatican, d’abord initiée par le pape Jean-Paul II puis par Benoît XVI, a ainsi été développée par le pape François. C’est quelque chose que le prochain pape devra continuer de construire, en franchissant de nouvelles étapes pour renforcer les fondations posées par ses prédécesseurs.

Car l’essor d’une Église catholique en Chine qui reste loyale au Saint-Siège représente le meilleur modèle et exemple d’une minorité catholique enthousiaste et florissante qui grandit et s’épanouit malgré les difficultés d’une société officiellement athée comme la Chine. De plus, ceci pourrait aussi servir d’exemple en Europe et en Amérique du Nord, où le christianisme en général, et l’Église catholique en particulier, peinent à grandir face à la sécularisation et un scepticisme général envers toute forme de religion organisée, le christianisme inclut. Bien qu’il y ait des obstacles et des barrages à venir, rien n’est insurmontable avec de la patience et de la persévérance, du dialogue et des négociations prudentes.

Jonathan Y. Tan, né en Malaisie, a grandi à Singapour et travaillé en Australie et aux États-Unis. Professeur d’études catholiques, ses recherches portent particulièrement sur le catholicisme asiatique, les théologies, la mission et la liturgie. Il est l’auteur de « Christian mission among the peoples of Asia » (Orbis, 2014), entre autres.

(Avec Ucanews, Jonathan Y. Tan)