La Sacrée Congrégation de Propaganda Fide et les Archives historiques qui en conservent la mémoire

Le 03/07/2025

Don Flavio Belluomini, archiviste du Dicastère pour l’Évangélisation, nous présente un panorama de l’histoire et de l’activité de l’ancienne Propaganda Fide. À travers les archives qui reflètent à la fois l’histoire de l’Église et celle des peuples rencontrés, il montre comment Rome a suivi et accompagné l’évangélisation du monde.

Le 6 janvier 1622, Grégoire XV érigea la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide en l’insérant parmi les autres de la Curie romaine. La nouvelle congrégation devait aider le Pontife romain à mettre en œuvre son rôle de « pasteur universel » appelé à garder tout le troupeau (l’Église catholique) et à y conduire les « brebis dispersées », tous les non-catholiques, exerçant ainsi un gouvernement direct sur le monde vaste et varié des missions.

La création du dicastère missionnaire eut lieu avec un certain retard par rapport aux autres organismes curiaux. Dans la Constitution apostolique Immensa Aeterni Dei de 1 588 – intervention pontificale de réforme structurelle de la Curie – Sixte V n’avait pas envisagé une congrégation spécifique chargée de la diffusion du catholicisme. Déjà avant l’institution de la Propaganda Fide, il y eut néanmoins diverses tentatives en ce sens, tant par le biais de congrégations temporaires au cours du XVIe siècle que par la création d’une Congrégation de Fide Propaganda. Cette dernière, dans les intentions de Clément VIII, devait être permanente, mais en fait ne poursuivit son activité qu’entre 1 599 et le premier quinquennat du XVIIe siècle. Le jour de l’Épiphanie de 1 622 – le choix de ce jour particulier ne fut certainement pas fortuit – Grégoire XV établit qu’un collège composé de treize cardinaux et de trois prélats formerait une congrégation spécifique, en les chargeant de la juridiction sur l’activité de propagation de la foi. Pratiquement, comme le rapporterait la bulle Inscrutabili Divinae Providentiae Arcano qui le 22 juin suivant, vint définir officiellement l’identité de la nouvelle congrégation, la Propaganda Fide devait s’occuper de la gestion des missions catholiques et des missionnaires afin de porter l’Évangile jusqu’aux confins de la terre. Dans le contexte historique qui vit naître la Propaganda Fide, il convient d’entendre par le terme «mission » l’activité tournée vers tous ceux qui n’étaient pas catholiques et qui devaient être conduits dans l’Église guidée par le successeur de Pierre. La Propaganda Fide devait donc se tourner vers ces zones du monde où la foi catholique était absente, où le Credo des catholiques était menacé du fait qu’ils vivaient au contact de ceux qui en professaient un autre et où manquait une hiérarchie ecclésiastique stable pour la protection de l’orthodoxie et des normes tridentines. C’était sur ces « territoires missionnaires » que le nouveau dicastère était appelé à diriger les initiatives qui étaient déjà en cours et à en proposer de nouvelles afin que la propagatio catholicae fidei s’étende à tout le globe.

Si la naissance de la Propaganda Fide doit être replacée dans un contexte de contre-réforme, dans lequel, notamment à ses débuts, la nouvelle congrégation œuvra à la conversion de l’Europe protestante et au retour de l’Orient orthodoxe dans la communion avec Rome, très vite son champ d’action s’étendit aux quatre parties du monde alors connu.

La mission donnée par le pape à la nouvelle congrégation était immense et sa juridiction sur les terres de mission, du moins en principe, était totale. Pour affirmer sa juridiction, la Propaganda Fide dut composer avec des réalités qui opéraient déjà dans ce domaine, en particulier avec les monarchies ibériques qui, en vertu des concessions reçues des papes dès la fin du XVe siècle (patronato reál et padroado), avaient commencé à porter le christianisme dans les zones coloniales et à pourvoir ces dernières d’une organisation ecclésiastique jouissant d’une large autonomie vis-à-vis du siège apostolique.

Face à une tâche de portée planétaire, telle que celle qui se présentait à la Congrégation, ses membres prirent conscience qu’une intervention efficace exigeait une connaissance approfondie des territoires et des peuples auprès desquels les missionnaires seraient appelés à œuvrer. Les contextes étaient en effet très divers : élaborer un programme missionnaire à destination des Européens, des populations de l’Orient ou de celles qui n’avaient pas encore reçu l’annonce de l’Évangile ne relevait pas de la même logique. Dans ce dernier cas, les situations rencontrées étaient extrêmement diverses et demandaient une pluralité d’approches. Il fallait transmettre l’annonce de l’Évangile et demeurer fidèle à la doctrine, mais il était tout aussi indispensable de se faire comprendre. Pour cela, il était nécessaire de connaître l’interlocuteur dans sa diversité culturelle et religieuse ; en d’autres termes, il fallait connaître le terrain et le préparer à recevoir la semence de l’Évangile. Pour cette raison, l’écoute des récits de ceux qui étaient engagés dans l’œuvre d’évangélisation devint essentielle pour l’action de la Propaganda Fide. Celle-ci sollicita les évêques des diocèses situés en terres de mission, ainsi que les missionnaires eux-mêmes, afin qu’ils envoient à Rome des rapports décrivant les conditions dans lesquelles ils étaient appelés à exercer leur ministère, en insistant pour que le plus d’informations possible soient transmises. Les missionnaires, de leur côté, ne manquèrent pas d’adresser des lettres au dicastère romain dans lesquelles ils exposaient leurs interrogations, afin de pouvoir agir en conformité avec les enseignements de l’Église dans des contextes différents de ceux en Europe et en Italie. À cet égard, les réponses fournies par la Congrégation témoignent d’une attention portée à la diversité des situations, avec la possibilité d’exceptions, de dérogations et d’adaptations aux normes canoniques établies par le Concile de Trente. Cela n’exclut cependant pas l’émergence de polémiques, comme ce fut le cas pour la « Question des rites chinois et malabars », largement documentée dans les archives historiques.

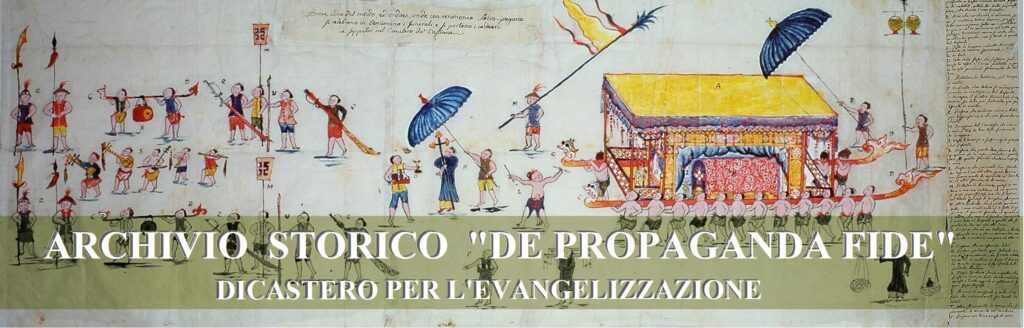

Toute cette documentation commença à affluer au secrétariat de la Sacrée Congrégation, contenant une grande diversité de renseignements. En décrivant la situation d’un point de vue ecclésial et missionnaire, les auteurs de ces rapports fournirent directement et indirectement des informations à propos du climat, des religions et des usages qu’ils rencontraient et de la situation politique. Pour mieux expliquer la situation, des images avec des représentations pouvaient aussi être envoyées pour montrer à la Congrégation les usages locaux et les pratiques religieuses. Dans certains cas, des cartes géographiques furent également envoyées.

Un intérêt particulier était accordé aux efforts entrepris par les missionnaires, encouragés par la PropagandaFide, pour pouvoir communiquer avec les peuples rencontrés dans leurs langues locales. La traduction des textes sacrés, des prières et des concepts de la foi catholique fut considérée comme un aspect déterminant pour pouvoir interagir avec les populations autochtones. Dès le 13 mai 1622, lors de la septième réunion des membres de la Propaganda Fide, la question fut posée de savoir s’il était opportun de traduire la Bible en arabe. Aussitôt, certains membres exprimèrent leurs réserves en se référant aux prescriptions de la Congrégation de l’Index ; cela ne signifia toutefois pas un abandon du projet. La décision fut plutôt reportée afin de permettre une réflexion plus approfondie. Le 3 juin de la même année, les Pères parvinrent à la décision d’imprimer une Bible en arabe afin qu’elle puisse être utilisée par les missionnaires au Proche-Orient où l’arabe était également la langue des Églises de rite oriental unies au pape. Le Texte Sacré fut effectivement imprimé, après une longue gestation, à la Typographie polyglotte de Propaganda en 1 671.

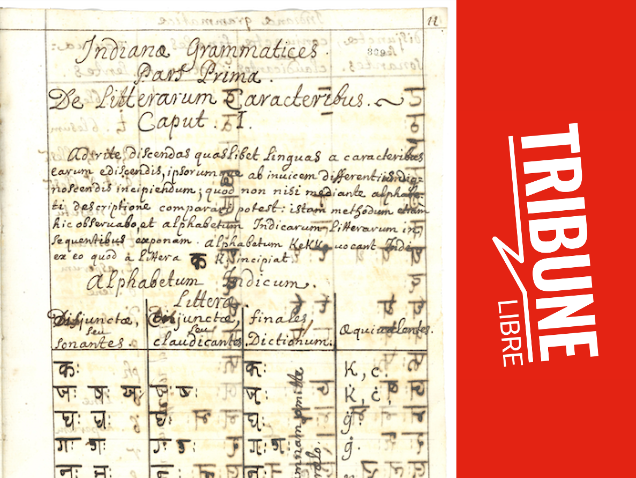

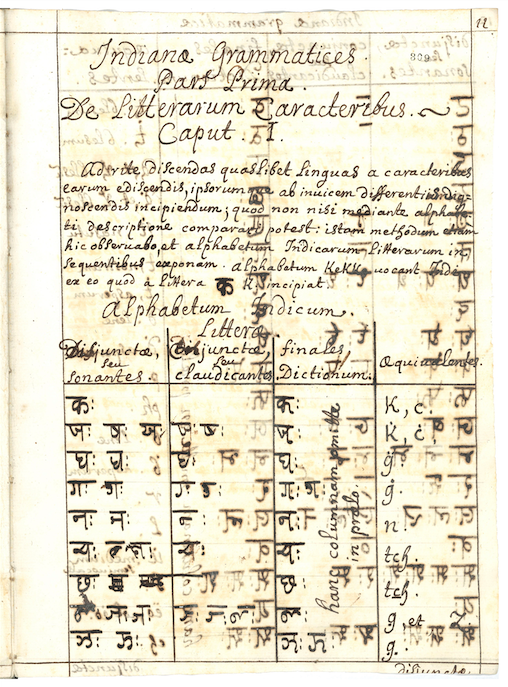

Dans la mission au Tibet, menée en trois phases au cours du XVIIIe siècle par les capucins, le père Domenico da Fano s’employa à la rédaction d’un premier dictionnaire, suivi d’un autre composé par le père Francesco Orazio della Penna, une pratique devenue courante dans le contexte missionnaire. Espérant obtenir des succès dans la conversion, ce même Orazio della Penna traduisit le catéchisme de Bellarmin, aujourd’hui perdu. De son côté, le père Cassiano da Macerata rédigea l’Alphabetum Tangutanum sive Tibetanum, dans lequel, après la description de l’orthographe et de la prononciation de la langue tibétaine, il inséra la traduction du Signe de Croix et les prières du Pater et de l’Ave Maria. Toute cette activité éditoriale eut lieu dans un contact épistolaire constant avec la Congrégation qui approuvait ou non ce qui était proposé.

Un autre exemple, mis en lumière par les travaux de Claude Prudhomme, est celui de la traduction du signe de la Croix, de certaines prières et des commandements en langue igbo, présentée par Mgr Carlo Zappa (1861-1917), préfet apostolique du Haut-Niger. Ce dernier envoya à Rome trois versions : l’original, la traduction destinée à être utilisée, et une traduction littérale, afin de permettre aux responsables de la Propaganda Fide de comprendre les termes qu’il avait choisis. Après un examen des textes, Rome arriva à la conclusion que la traduction était imparfaite, si bien qu’il n’y eut pas d’approbation ; cependant, Zappa fut autorisé à l’utiliser jusqu’à ce qu’une meilleure connaissance de la langue igbo permette d’en améliorer les traductions et de les fixer officiellement.

Parmi les exemples que nous avons mentionnés, comme parmi bien d’autres que nous pourrions citer, nous pouvons suivre les développements dans la documentation conservée dans les archives historiques. De même, nous pouvons retracer l’évolution de l’activité de l’Imprimerie, fondée en 1626, qui publiait des livres sacrés, des grammaires et divers documents dans les idiomes et les alphabets des nombreuses zones missionnaires du monde avec lesquelles la Propaganda Fide était en relation.

La Congrégation ne s’intéressait pas uniquement aux langues : elle mit en œuvre une véritable politique d’attention aux cultures locales, dont témoignent particulièrement deux instructions. La première fut adressée en 1 659 aux vicaires apostoliques du Tonkin, de la Cochinchine et de la Chine (dont l’original n’est cependant pas présent dans les Archives), et la seconde, Neminem profecto, envoyée en 1 845 à tous ceux qui œuvraient dans les missions. Ces documents insistaient sur l’attention et le respect à réserver aux réalités locales, ainsi que sur la volonté de former un clergé indigène. La lettre apostolique Maximum illud munus de Benoît XV, écrite le 30 novembre 1919 avec la contribution du préfet de la Propaganda Fide, Willem van Rossum, reprenait ces concepts, demandant, en vertu de la dimension catholique (universelle) de l’œuvre missionnaire, de ne pas confondre la mission avec les intérêts nationaux des États occidentaux.

De cette relation magnifique entre Rome et le reste du monde, rendue possible par l’activité de la Congrégation que le pape avait chargée de la gestion des missions, témoignent les archives historiques de la Propaganda Fide du Dicastère pour l’Évangélisation, avec les quelque trois kilomètres de documentation qui composent ses séries et ses fonds.

Au fur et à mesure que les lettres et les rapports envoyés par les missionnaires arrivaient, ceux-ci étaient examinés attentivement à la Propaganda Fide lors des congrégations générales ou de congrégations particulières spécialement convoquées. Si cela était nécessaire, l’ensemble était soumis au jugement du Pontife ou d’autres instances de la Curie. Si, en revanche, le cas à trancher était de moindre importance, la décision était uniquement prise par les responsables de la Congrégation lors d’une réunion hebdomadaire appelée congrès. Le modus operandi de la Congrégation se refléta dans l’organisation même des archives à laquelle il conféra une structure restée, pour l’essentiel, inchangée jusqu’en 1 892. Celle-ci prévoyait une répartition par typologie documentaire : lettres reçues (la diversité des régions géographiques représentées y est impressionnante), actes/procès-verbaux, lettres envoyées,instructions, décrets. À partir de 1893, les documents commencèrent à être conservés dans des dossiers selonle schéma logique donné par un répertoire (rubricario) spécialement conçu (plan de classement). Tant dans le système antérieur que dans celui-ci, les secrétaires du dicastère, avec l’aide des archivistes qui se sont succédé au fil des siècles, ont scrupuleusement veillé à l’organisation des documents et à la préservation de la mémoire. Nonobstant les événements survenus pendant la domination napoléonienne à Rome — au cours de laquelle, sur ordre de l’empereur des Français, les bureaux administratifs de la Propaganda Fide ainsi que les archives furent transférés à Paris — la structure demeura intacte. En 1814, les archives, bien que partiellement incomplètes, furent rapatriées dans leur siège du palais de la Propaganda Fide, place d’Espagne. Elles y furent réorganisées selon le classement d’origine et recommencèrent à recevoir les documents émanant des bureaux de la Congrégation, redevenue pleinement opérationnelle.

La compétence universelle de la Propaganda Fide fut réduite en 1910, lorsque, à l’occasion de la réforme de la Curie romaine, Pie X (1903-1914) limita l’étendue de son champ d’action et de juridiction. Il fut alors établi que la juridiction de la Propaganda Fide ne s’exercerait que sur les régions encore considérées comme étant en état de mission, c’est-à-dire là où faisait défaut une hiérarchie ecclésiastique bien établie ou dont le développement ecclésial restait encore à ses débuts. Cette constitution soustrayait ainsi de vastes territoires à la supervision de la Sacrée Congrégation, les reclassant comme « matures » et les plaçant sous le droit commun de l’Église. Parmi ces territoires figuraient notamment l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, les Pays-Bas, le Luxembourg, les États-Unis, le Canada et l’île de Terre-Neuve. En conséquence, à partir de cette période, la documentation relative à ces régions cessa d’être conservée dans les archives historiques de la Propaganda Fide.

La naissance d’une congrégation pour les questions orientales, en 1917, eut également des conséquences sur les archives. Le 1er mai 1917, sur volonté de Benoît XV, fut fondée la Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali. Certains fonds produits entre 1862 et 1917, relatifs aux territoires désormais placés sous la juridiction de cette nouvelle congrégation, furent transférés à ses archives à la fin des années 1920. Malgré ces réductions de compétence, le champ d’action de la Propaganda Fide demeurait vaste, et la documentation en provenance de nombreux territoires — notamment d’Afrique et d’Asie — continuait d’affluer régulièrement.

La richesse documentaire des archives permet bien sûr de conserver la mémoire de l’histoire des missions, mais la diversité des informations qu’elles renferment offre également un éclairage précieux sur l’histoire des peuples. Elle ouvre ainsi la voie à des recherches en sociologie, en ethnographie, en géographie, et bien entendu en linguistique. Certains pays, ayant perdu leurs propres archives en raison de catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations) ou pour d’autres raisons, envoient, par l’intermédiaire de leurs ambassades, des chercheurs pour approfondir leur histoire locale dans les archives historiques du Dicastère. En raison de l’implication considérable des ordres religieux dans l’œuvre missionnaire, ces derniers peuvent également y retrouver de nombreux témoignages de leur propre histoire.

Depuis 2002, les archives historiques ont été transférées de leur siège originel de la Place d’Espagne vers la zone extraterritoriale du Janicule, à proximité du Collège pontifical urbain et de l’Université pontificale urbanienne, au numéro 16 de la via Urbano VIII. Outre leur usage pour les recherches nécessaires au service du Dicastère pour l’Évangélisation, elles sont également ouvertes aux chercheurs et doctorants venus du monde entier. Pour donner une idée de la fréquentation des archives, au cours des dix années précédant la pandémie, le nombre annuel d’usagers dépassait généralement les 240. Au cours de l’année académique 2018-2019, on enregistra 280 présences.

À partir de 2020, la restriction des places en salle d’étude, due aux normes d’hygiène sanitaire pour lutter contre le virus, et la limitation des déplacements entraînèrent une baisse de fréquentation, si bien que durant l’année académique 2019-2020 on compta 193 accès et l’année suivante seulement 129, même si, durant cette période, les demandes de renseignements et de reproductions numériques augmentèrent. Lors de l’année académique 2021-2022, une reprise a pu être observée, avec 175 consultations enregistrées.

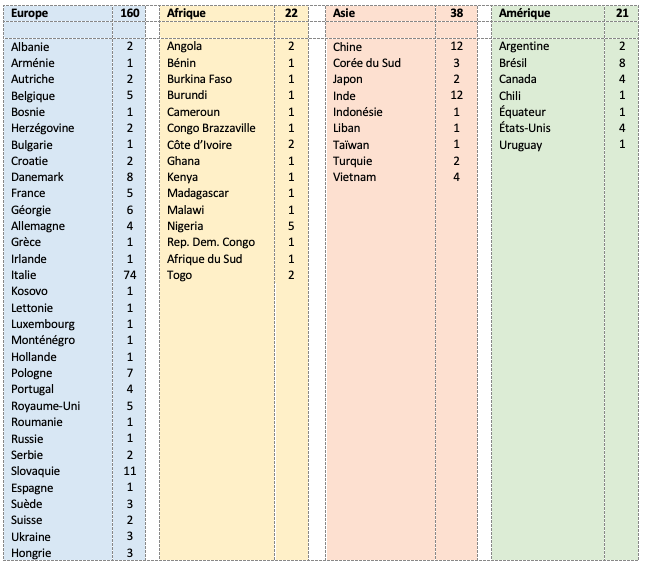

Pour l’année académique en cours (de mi-septembre 2024 à mai 2025), le nombre de présences s’élève à 241, réparties comme suit selon leur provenance :

La documentation est consultable jusqu’au 9 octobre 1958, c’est-à-dire jusqu’à la fin du pontificat du pape Pie XII.

La Sacrée Congrégation de Propaganda Fide, à la suite du Concile Vatican II, a abandonné toute visée contre-réformiste et a changé de nom en Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, jusqu’à prendre, en vertu de la constitution Praedicate Evangelium promulguée par le pape François le 19 mars 2022, celui du Dicastère pour l’Évangélisation.

Aujourd’hui le Dicastère, sous la direction du pape Léon XIV, agit pour soutenir les Églises locales et tous les croyants dans l’accomplissement de l’œuvre la plus importante : l’annonce de l’Évangile.

Flavio Belluomini

Archiviste des Archives Historiques de Propaganda Fide, Dicastère pour l’Évangélisation