Les missions médicales aux Philippines : quand la santé croise la religion

Une mission médicale à Davao en décembre 2017.

© churchofjesuschrist.org

Une mission médicale à Davao en décembre 2017.

© churchofjesuschrist.org

Rédigé par Jérémy Ianni, le 26/09/2025

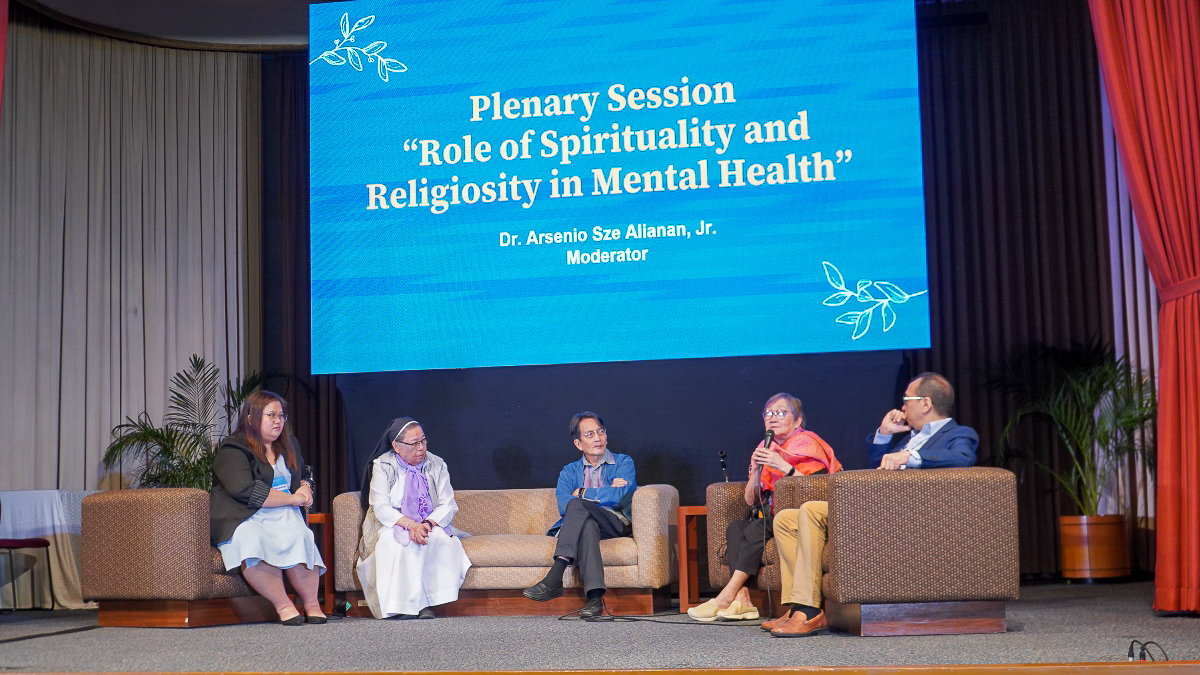

Aux Philippines, la santé est loin d’être un domaine strictement médical. Les politiques de santé publique sont en effet largement influencées par les problèmes sociaux et la pauvreté massive, mais également la chrétienté. Depuis quelques années, la question de la santé mentale a fait son entrée dans la redéfinition des politiques de santé publique par les autorités. Cette ouverture s’accompagne d’une forte présence des groupes religieux : les missions médicales organisées dans les quartiers populaires en donnent un aperçu concret, puisqu’elles montrent comment l’approche « biopsychosociale-spirituelle »[1], promue par les autorités, redonne une place centrale aux responsables religieux dans le soin.

Depuis sa création en 1982 aux Philippines, le Conseil pour la recherche et le développement en matière de santé (PCHRD) finance et oriente les recherches dans le champ de la santé. Il a récemment choisi de se concentrer sur la santé mentale, en insistant sur la nécessité d’intégrer la dimension spirituelle dans la prise en charge de la souffrance, des problèmes psychologiques et psychiatriques. Cette vision, appelée approche « biopsychosociale-spirituelle », ne se contente pas de considérer les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, mais prend explicitement le spirituel en compte.

Une approche de la santé qui réintègre la question de la spiritualité

Cette orientation fait écho aux pratiques religieuses déjà très répandues dans le pays. De nombreuses Églises considèrent encore que la maladie mentale découle d’un manque de foi ou d’une influence démoniaque. Prier, méditer, lire la Bible ou participer à une retraite spirituelle sont souvent présentés comme des solutions de guérison par les responsables religieux.

Une enquête menée par le chercheur en éducation Bernandino Malang montre que, pour beaucoup de Philippins, le premier réflexe en cas de souffrance psychologique est d’aller voir un responsable religieux plutôt qu’un professionnel de santé[2], et que la consultation d’un psychologue ou d’un psychiatre reste associée à une forte honte.

La pandémie a par ailleurs renforcé la prise en compte des problèmes de santé mentale aux Philippines : face à l’augmentation des dépressions et des suicides, le gouvernement a mis en avant le « prendre soin de soi », mais les tabous persistent. L’ouverture institutionnelle vers la dimension spirituelle vient donc valider l’organisation de missions médicales au cœur des quartiers, en y associant des groupes religieux.

Les missions médicales : soin, police et évangélisation

Cette rencontre entre santé et religion se voit en effet de manière très concrète dans les missions médicales organisées dans les barangays, ces unités de gouvernement local au cœur des quartiers. Ces régies locales mettent en place des événements pour informer la population de leurs droits, rappeler les sanctions liées à la lutte contre la drogue et proposer des services médicaux gratuits. Ces missions ont donc une double fonction : rendre visible les autorités et offrir une aide médicale ou un service concret aux habitants.

C’est durant la guerre contre la drogue menée par le gouvernement de Rodrigo Duterte de 2016 à 2021 que ces missions médicales se sont réarticulées. Le problème de la drogue se trouve en effet au carrefour de l’illégalité, de la pathologie psychiatrique et du péché, selon le point de vue que l’on décide d’adopter. Ainsi, la guerre contre la drogue a permis une nouvelle rencontre entre les autorités étatiques, les groupes religieux et la police, qui collaborent souvent au plus près des quartiers dans le cadre de missions médicales.

Faute de moyens financiers suffisants, l’État encourage la participation d’organisations de la société civile, ce qui ouvre la porte à l’intervention directe de groupes religieux dans l’espace public, en particulier dans des quartiers populaires et pauvres. Une responsable religieuse expliquait en 2022 que dans ces quartiers, « tout le monde à l’air pauvre, c’est pour cela qu’on vient ici, on ne peut pas faire de mission médicale dans un quartier riche, parce que les habitants ont la possibilité de consulter un docteur s’ils le souhaitent »[3].

Dans ces quartiers, les vendeurs ambulants se mêlent aux enfants qui jouaient bruyamment et le barangay hall, centre administratif du quartier, sert de lieu pour la mission qui se déroule très souvent en présence de la police, armée de mitraillettes et protégée par des gilets pare-balles. Entre 150 et 200 habitants s’y rendent pour bénéficier d’une consultation médicale gratuite. Ces missions sont très bien organisées : inscription sur un registre, mission dentaire, consultation médicale et distribution de médicaments. Le barangay affiche sa propre banderole annonçant une « mission médicale gratuite en partenariat avec un groupe chrétien ». La police, quant à elle, distribue de la nourriture gratuite, et gère les flux de participants.

Quand l’aide renforce l’influence religieuse

Ces missions médicales illustrent la logique de l’approche biopsychosociale-spirituelle : elles combinent le soin médical, l’encadrement social et policier, et la dimension religieuse. Les habitants reçoivent des médicaments, mais aussi un message spirituel présenté comme partie intégrante de la guérison. Pour les Églises, c’est un moyen d’élargir leur influence et de toucher directement des populations pauvres, souvent exclues des circuits classiques de santé.

Ce constat rejoint celui de recherches en sciences humaines et sociales menées aux Philippines : Bernardino Malang souligne que les responsables religieux assument une part importante du travail d’écoute et de soutien psychologique. Ils continuent de promouvoir la prière et la foi comme traitements prioritaires, tout en reconnaissant que les psychiatres restent plus compétents qu’eux[4]. Les chercheurs soulignent donc la nécessité de donner à ces responsables religieux des formations adaptées, afin d’éviter que l’évangélisation se substitue entièrement à la médecine.

Pour tempérer ce constat, il faudrait aussi souligner que ces missions médicales permettent aux groupes religieux de mettre en œuvre leur mission de service de manière concrète, tout en remettant les populations défavorisées et exclues au centre de leur mission. Parfois, les missions médicales favorisent même l’œcuménisme, puisqu’elles se déroulent dans des quartiers ou des communautés non chrétiennes.

En définitive, ces missions aux Philippines ne se limitent pas à une simple aide médicale : elles révèlent une recomposition plus large du champ du soin. En articulant présence policière, assistance médicale et accompagnement spirituel, elles traduisent la volonté des autorités d’intégrer la dimension spirituelle et religieuse dans la santé publique à travers l’approche biopsychosociale-spirituelle.

Cette orientation institutionnelle conforte les pratiques déjà répandues dans la population, où les responsables religieux demeurent des interlocuteurs privilégiés face aux troubles psychologiques. Elle légitime aussi l’influence croissante de certains groupes religieux, en particulier évangéliques, notamment dans les quartiers pauvres, là où l’accès aux soins conventionnels reste limité. Mais ce mélange des registres interroge aussi : jusqu’où la religion peut-elle s’inscrire dans l’espace public au nom de la santé ? Ne risque-t-on pas que l’évangélisation prenne le pas sur l’accompagnement médical ? Entre complémentarité et rivalité, la frontière demeure fragile, et c’est bien là que se joue aujourd’hui l’avenir de la santé mentale aux Philippines.

(Ad Extra, Jérémy Ianni)

À propos de l’auteur : Jérémy Ianni, doctorant en sciences de l’éducation, aujourd’hui basé à Kuala Lumpur, a vécu à Manille durant plus de dix ans. Aux Philippines, il a travaillé en particulier sur la discipline en éducation, la guerre contre la drogue, l’articulation entre les Églises et l’État et les mutations de la chrétienté aux Philippines. Il est aussi engagé dans plusieurs projets associatifs liés à la grande pauvreté, l’éducation populaire et l’émancipation.

[1] Voir plus d’information sur ce Conseil et cette approche ici : https://www.pchrd.dost.gov.ph/news_and_updates/pchrd-mh-advisory-group-explore-spiritual-dimension-of-mental-health-in-a-series-of-rtds/

[2] Voir par exemple cet article : Bernandino P. Malang, 2023, « Knowledge and Beliefs on Mental Illness among Church Leaders : Basis for Training and Development » dans International Journal of Multidisciplinary : Applied Business and Education Research, No.12(4), p. 4279-4293 (http://dx.doi.org/10.11594/ijmaber.04.12.11).

[3] Propos recueillis lors d’une mission médicale, le 22 octobre 2022, Quezon City, Philippines.

[4] Voir par exemple cet article : Bernandino P. Malang, 2023, « Knowledge and Beliefs on Mental Illness among Church Leaders : Basis for Training and Development » dans International Journal of Multidisciplinary : Applied Business and Education Research, No.12(4), p. 4279-4293 (http://dx.doi.org/10.11594/ijmaber.04.12.11).