Pour ses 90 ans, le Dalaï-Lama défend la continuité des traditions bouddhistes tibétaines

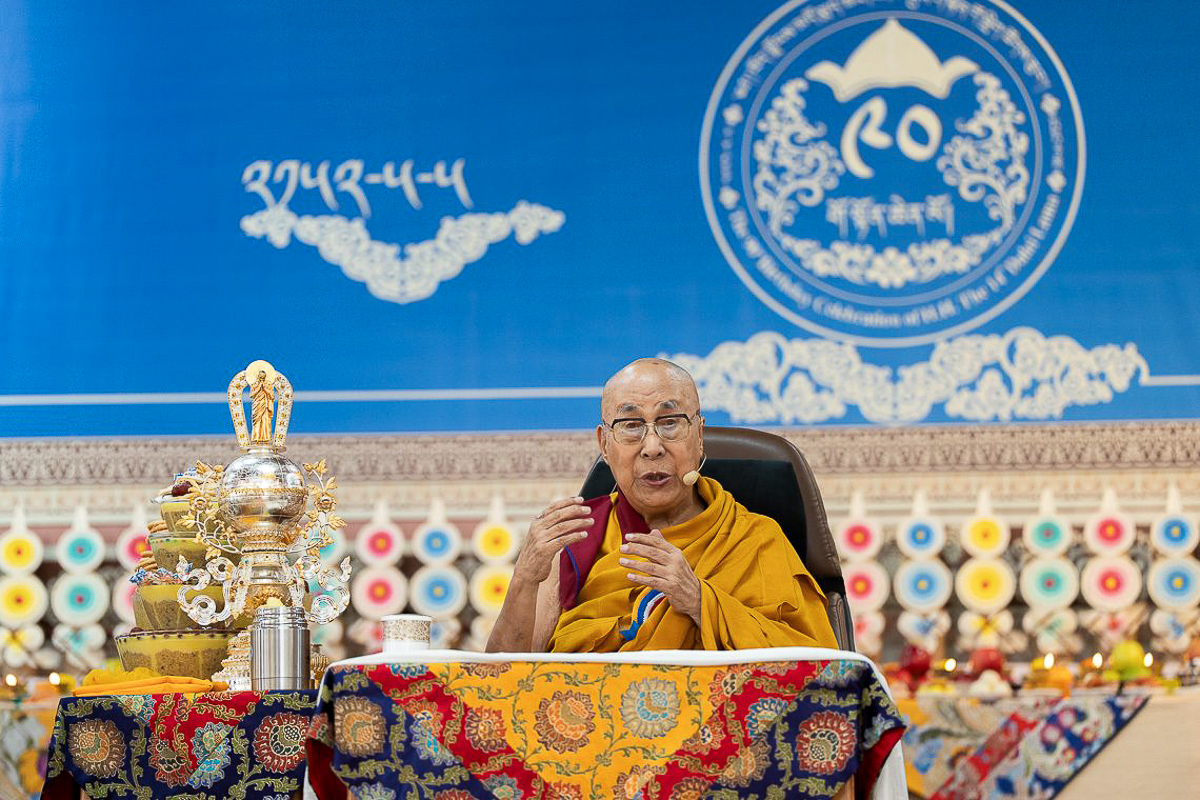

Dharamsala, Inde, le 30 juin 2025 à l’occasion des célébrations du 14e anniversaire du Dalaï Lama.

© Tenzin Choejor/Dalailama.com

Dharamsala, Inde, le 30 juin 2025 à l’occasion des célébrations du 14e anniversaire du Dalaï Lama.

© Tenzin Choejor/Dalailama.com

Le 04/07/2025

Ce dimanche 6 juillet, le 14e Dalaï-Lama, Tenzin Gyatso, fête ses 90 ans. Le chef spirituel des Tibétains vit en exil depuis 1959 à Dharamsala, dans le nord de l’Inde, après avoir fui la répression chinoise. Figure universelle, sa voix a traversé les décennies, plaidant pour la non-violence, l’autonomie relative du Tibet, le dialogue interreligieux et la sagesse bouddhiste. À l’occasion des festivités organisées cette semaine en son honneur, le Dalaï-Lama a engagé un ultime bras de fer avec Pékin, remettant sur le devant de la scène l’enjeu sensible de sa succession. Coupant court aux spéculations, il a annoncé, mercredi, qu’il aurait un successeur après sa mort, et que seul son bureau serait habilité à identifier sa réincarnation, dans une puissante réaffirmation des traditions spirituelles tibétaines.

Né au Tibet en 1935 dans une famille paysanne de l’Amdo, aujourd’hui intégré à la province chinoise du Qinghai, Lhamo Dhondup est reconnu à l’âge de deux ans comme la réincarnation du 13ᵉ Dalaï-Lama. Après une éducation religieuse formelle à Lhassa, il devient le chef spirituel du bouddhisme tibétain et, en 1950, à l’âge de quinze ans, assume également des responsabilités politiques, alors que les troupes chinoises envahissent le Tibet.

Après neuf années de tensions avec Pékin, le soulèvement de Lhassa, en mars 1959, est violemment réprimé par l’Armée populaire de libération. Déguisé en soldat, le jeune Dalaï-Lama quitte alors Lhassa en pleine nuit et franchit à pied les cols himalayens. Il trouve refuge en Inde, sur les contreforts de l’Himalaya, dans le petit village de McLeod Ganj, perché au-dessus de Dharamshala. C’est là qu’il établit, en 1960, un gouvernement tibétain en exil, d’où il rayonnera en figure mondiale de la résistance non-violente.

Depuis ce sanctuaire au sein des montagnes, le Dalaï-Lama devient la voix d’un Tibet muselé et d’un peuple sans patrie. Prix Nobel de la paix en 1989, figure respectée bien au-delà des cercles bouddhistes, il promeut une philosophie de non-violence et de dialogue interreligieux. Son charisme, son humour, son érudition et ses valeurs séduisent peu à peu des chefs d’État, des intellectuels, des artistes, et des millions d’anonymes.

Plus de 7 000 invités attendus le 6 juillet

En 2011, il renonce à son rôle politique au profit d’un dirigeant du gouvernement tibétain, Lobsang Sangay, élu par une diaspora de 130 000 Tibétains. Le geste vise alors à conférer une légitimité institutionnelle au gouvernement en exil, au-delà de sa propre personne. Mais le Dalaï Lama en demeure l’autorité morale, et le guide spirituel.

Cette semaine, Dharamsala accueille les réjouissances marquant le 90e anniversaire du saint homme et célébrant sa longévité. Les festivités ont débuté lundi, jour de sa naissance selon le calendrier lunaire tibétain, et se concluront le 6 juillet, date officielle de son anniversaire. Plus de 7 000 invités sont attendus, parmi lesquels l’acteur hollywoodien Richard Gere, fidèle de longue date du Dalaï-Lama.

À cette occasion, le Dalaï-Lama a délivré un message fort : il sera réincarné après sa mort et son œuvre « se poursuivra ». Seul le Gaden Phodrang Trust, fondé par ses soins, aura l’autorité de désigner sa prochaine incarnation, en accord avec les représentants des traditions bouddhistes tibétaines.

« J’ai décidé de poursuivre la réincarnation de Sa Sainteté le dalaï-lama, conformément aux souhaits sincères du peuple », a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence. Par le passé, le Dalaï-Lama avait indiqué à plusieurs reprises que son successeur serait issu du « monde libre », c’est-à-dire qu’il ne viendrait pas de la Chine. Cette fois, il a réaffirmé que « personne d’autre n’a autorité pour interférer », revendiquant son contrôle sur sa propre succession, et s’opposant ainsi aux prétentions de Pékin.

« Personne d’autre n’a le droit de décider »

Les Tibétains soupçonnent en effet Pékin de vouloir désigner un successeur à sa convenance, la Chine revendiquant un droit exclusif d’approbation sur la réincarnation. En réponse aux propos du Dalaï-Lama, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que seule la Chine est habilitée à valider un successeur : « La réincarnation de grandes figures bouddhistes comme le Dalaï-Lama et le Panchen Lama doit passer par un tirage au sort (…) puis être approuvée par le gouvernement central. »

Ces propos ont suscité des réactions à travers le monde. Les États-Unis ont appelé Pékin à respecter la liberté religieuse et à ne pas interférer dans le processus de succession. L’Inde, qui accueille la communauté tibétaine en exil, a réaffirmé que le prochain chef spirituel serait désigné par l’actuel Dalaï-Lama, conformément aux traditions établies. « Personne d’autre n’a le droit de décider », a déclaré le ministre indien des Affaires des minorités, Kiren Rijiju. Une prise de position sans surprise, dans un contexte où les relations entre les deux géants asiatiques restent marquées par des tensions.

Un combat politique et symbolique

Si le Dalaï Lama a prôné une voie modérée pour résoudre le statut du Tibet, en réclamant une autonomie relative au sein de la Chine, il reste considéré par Pékin comme un séparatiste. Les autorités chinoises nient par ailleurs toute atteinte aux droits humains ou à la liberté d’expression.

En 2008, des contestations ont pourtant éclaté sur le plateau tibétain, dégénérant en affrontements avec les forces paramilitaires chinoises. Pékin a fait état de 22 morts, tandis que des représentants tibétains avancent le chiffre d’environ 200 victimes. Au cours des années suivantes, plus de 150 Tibétains se sont immolés par le feu, en signe de protestation et d’allégeance au Dalaï Lama. Depuis, la répression chinoise se poursuit à travers un contrôle accru des monastères, une surveillance numérique et une sinisation progressive de la culture tibétaine.

Dans ce contexte, le plan de succession annoncé par le Dalaï-Lama résonne comme un acte de résistance et de revendication. Il exprime la volonté des Tibétains de préserver leur héritage spirituel face à l’emprise croissante de Pékin. Plus qu’un enjeu religieux, sa réincarnation cristallise désormais un combat politique et symbolique pour la survie d’une identité institutionnelle et religieuse fondée il y a plus de six siècles.

(Ad Extra, A. B.)