Pakistan : l’automne contrasté du « pays des purs », entre accrochages, accords, détentes et chaos intérieur

Un garde-frontière afghan (à droite) et un soldat pakistanais (à gauche) à la frontière entre les deux pays, en 2010 à Spin Boldak, Afghanistan.

© U.S. Air Force / CC BY 2.0

Un garde-frontière afghan (à droite) et un soldat pakistanais (à gauche) à la frontière entre les deux pays, en 2010 à Spin Boldak, Afghanistan.

© U.S. Air Force / CC BY 2.0

Rédigé par Olivier Guillard, le 20/10/2025

Alors que des accrochages meurtriers ont récemment opposé les forces afghanes et pakistanaises, Islamabad traverse un automne agité, entre tensions frontalières, crises internes et manœuvres diplomatiques. Tandis que la colère populaire gronde du Cachemire au Baloutchistan, le pouvoir cherche à consolider ses alliances avec Riyad et Washington afin de contrer l’influence de Kaboul et de New Delhi. Un équilibre précaire pour un pays où les lignes de fracture, intérieures comme régionales, demeurent plus vives que jamais. Par le géopolitologue Olivier Guillard.

Ces dernières semaines en Asie-Pacifique, notre regard s’est surtout porté sur Lhassa (Tibet[1]), Pyongyang[2] (défilé militaire nocturne), Tokyo (changement imminent de gouvernement), Osaka (clôture de l’Exposition universelle le 13 octobre), l’archipel philippin (séismes à répétition de magnitude élevée), ou encore Katmandou[3], Bangkok et Phnom Penh (bref conflit frontalier Thaïlande-Cambodge).

Pourtant, il n’aura probablement pas échappé à l’observateur que la volatile 5e nation la plus peuplée du globe, la République islamique du Pakistan, se fraye assez fréquemment un chemin vers les premiers titres de l’actualité régionale. Pour des motifs différents, et pas nécessairement toujours élogieux.

Parmi les derniers soubresauts en date, et non des moindres, s’est trouvée une série d’accrochages armés entre les forces pakistanaises et afghanes, dans un périmètre frontalier familier de ces incidents violents (plusieurs dizaines de victimes de part et d’autre le 12 octobre). Mais qui se sont cette fois étirés jusqu’à Kaboul[4] (la capitale afghane), où des frappes aériennes non revendiquées par la Pakistan air force visaient semble-t-il (le 9 octobre) une cible particulière. Il s’agissait de la personne du mufti N. W. Mehsud, un haut responsable du TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan, la principale mouvance des talibans pakistanais).

Tensions autour des talibans pakistanais

Islamabad impute au gouvernement intérimaire taliban afghan la responsabilité de ces événements préoccupants, en expliquant que depuis l’été 2021, les maîtres de Kaboul abritent en toute connaissance de cause certains éléments du groupe terroriste TTP sur le sol afghan – les « talibans pakistanais », à qui l’on a attribué, la semaine passée encore, un attentat contre un convoi militaire, le 7 octobre dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (11 soldats tués). Sans compter, ces dernières années, nombre d’attentats parmi les plus meurtriers perpétrés sur le territoire pakistanais.

Face au déni de la présence du TTP en Afghanistan et à la prétendue ignorance de Kaboul, les généraux pakistanais répondaient jusqu’alors le verbe haut, avec la menace de sanctions. Visiblement, le tout récent bombardement en banlieue de Kaboul matérialise très concrètement le courroux de l’influente institution militaire pakistanaise, et l’éloignement des positions entre responsables pakistanais et talibans afghans.

Rapprochement entre Kaboul et New Delhi

Certains observateurs relèvent également que la colère d’Islamabad s’est brutalement élevée de quelques crans supplémentaires avec la longue (une semaine !) et historique visite du chef de la diplomatie talibane afghane chez le voisin indien, entamée vendredi 10 octobre, et censée insuffler un dynamisme inédit dans les relations jusqu’alors timides entre la « plus grande démocratie du monde » (et 4e économie mondiale) et le gouvernement intérimaire taliban, à ce jour reconnu officiellement au niveau international par une seule capitale (Moscou).

Mais du côté de Rawalpindi (QG de la Pakistan Army et des services de renseignement) et d’Islamabad perdure encore et toujours, fin 2025, le mirage et le vœu pieux d’un Afghanistan inféodé, au gouvernement faible et pakistanophile, qui puisse offrir une « profondeur » stratégique aux généraux pakistanais dans leurs différends sans fin avec l’Inde. Dans ce contexte, le Pakistan ne saurait comprendre et encore moins tolérer un quelconque rapprochement entre Kaboul et New Delhi. En tout cas, pas sans tenter d’altérer le cours des choses – quels que soient la manière et le coût de cet entêtement – ni sans montrer ostensiblement sa colère.

Contestations populaires

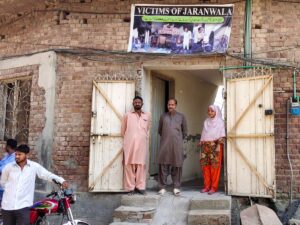

Il ne pourra échapper au lecteur que la notion de colère est familière et d’une brûlante actualité dans le cadre géopolitique pakistanais : en fin de semaine dernière, Islamabad, la capitale administrative, et Lahore, 2e ville du pays et capitale provinciale du Pendjab, étaient en quasi-état de siège, des mobilisations courroucées[5] souhaitant se diriger vers l’ambassade américaine pour y être « entendues ». Un mouvement populaire qui a causé plusieurs victimes (du côté des manifestants) et plusieurs centaines d’arrestations (notamment dans les rangs du parti islamiste Tehreek-e-Labbaik Pakistan ; TLP), la force ayant été imposée par l’autorité (et ses unités antiémeutes).

À peine quelques jours plus tôt, ces dernières avaient déjà été soumises à l’épreuve de la contestation populaire violente dans un autre périmètre sensible du territoire, dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan (dans la capitale régionale Muzaffarabad notamment) où, du 29 septembre au 2 octobre, on recensait au bas mot une dizaine de victimes dans les rangs de la population locale contestataire.

Dialogue de sourds

Celle-ci, pour la 3e fois en deux ans, par l’entremise du Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC[6]), pressait notamment les autorités centrales de se pencher sur diverses doléances telles que la mise en place d’un système éducatif et de soins de santé gratuits, le lancement de grands projets d’infrastructure, la modification de la structure de l’assemblée législative provinciale, etc. Sans véritablement avoir le sentiment d’être entendu.

Le défaut de dialogue entre les populations locales et Islamabad, le sentiment de ne pouvoir attirer l’attention des autorités qu’en recourant à la violence, n’est pas l’apanage exclusif de la population de Muzaffarabad. Dans la très peu développée (au regard des richesses minérales de son sous-sol) et fébrile province du Baloutchistan, le mode opératoire y est assez similaire, le mépris pour les représentants du pouvoir tout aussi grand (sinon plus vaste), et l’emploi de la violence terroriste est tout sauf une rareté.

Violences au Baloutchistan

L’actualité des derniers jours en porte témoignage pour la énième fois depuis le début de l’année : le 30 septembre, dans la capitale provinciale Quetta, un attentat suicide à la voiture piégée perpétré devant le quartier général des forces paramilitaires faisait une dizaine de victimes (et une trentaine de blessés). Un attentat attribué au groupe séparatiste Balochistan Liberation Army (BLA), parmi les entités terroristes les plus violentes, meurtrières et redoutées de la province, qui s’emploie depuis des années par la violence terroriste à presser les autorités d’accorder plus de ressources et d’attention à la population locale, largement tenue à l’écart des bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles locales.

Une violence qui s’exerce à l’encontre des représentants de l’état, des forces de l’ordre, ainsi que des ressortissants chinois (ingénieurs, ouvriers) ventilés sur la noria de projets d’infrastructures (port, routes, énergie) façonnant le très coûteux et controversé China Pakistan Economic Corridor (CPEC), lui-même partie intégrante de la non-moins ambitieuse Belt & Road Initiative (BRI) promue par Pékin, l’alliée stratégique « historique » d’Islamabad.

Succès diplomatiques

Dernièrement, le gouvernement, le très influent establishment militaire et son général Asim Munir ont d’ailleurs œuvré à élargir le cercle (réduit à ce jour) des partenaires stratégiques d’Islamabad ; avec il est vrai quelque étonnant succès. La presse internationale s’est ainsi fait l’écho de la conclusion mi-septembre d’un pacte de défense entre la République islamique du Pakistan et le royaume saoudien, surprenant plus d’un observateur, et donnant à la déjà ancienne et substantielle relation pakistano-saoudienne des contours élargis.

Plus surprenante, la récente décrispation – impromptue et spectaculaire – des rapports entre Islamabad et Washington, l’actuel locataire de la Maison Blanche allant jusqu’à inviter (à plusieurs reprises entre juin et fin septembre !) le Premier ministre Shehbaz Sharif (première visite du genre depuis 2019) et le chef des armées pakistanaises à Washington, en se répandant en amabilités[7]… Un dégel à marche forcée semble-t-il, alimenté par la dimension commerciale (cf. perspective d’exploitation des terres rares et des hydrocarbures pakistanais) de la très fluctuante relation pakistano-américaine…

Au regard de l’état très dégradé des rapports du moment entre Islamabad et Kaboul, la « proximité » des autorités pakistanaises avec leurs homologues de Washington et Ryad pourrait être d’un certain secours. De même lorsque dans les rangs de l’opposition – malgré les menaces de répression par les autorités –, les nombreux sympathisants de l’ancien Premier ministre embastillé Imran Khan et de son parti PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) décideront de se remobiliser en masse au niveau national et de défier à nouveau Islamabad et sa gouvernance hybride (le gouvernement élu ayant été préempté et soutenu par l’armée).

(Ad Extra, Olivier Guillard)

[1] Le 7 octobre, douloureux 75e « anniversaire » de l’invasion de l’armée chinoise sur les hauts plateaux tibétains.

[2] République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord de la dynastie héréditaire Kim).

[3] Début septembre, dans la capitale népalaise, mobilisation de la génération Z à l’origine d’un changement de gouvernement.

[4] Et dans la province de Paktika.

[5] En soutien de la population palestinienne.

[6] Une entité fédérative représentant les commerçants et divers groupes de la société civile.

[7] « Un type formidable, tout comme le Premier ministre. »