Le Pacifique Sud, nouvel espace d’opportunités, de rivalités stratégiques et de tensions

Sur l’île Aitutaki, la 2e plus grande des îles Cook dans le Pacifique Sud.

© Lucy Murray / sbs.com

Sur l’île Aitutaki, la 2e plus grande des îles Cook dans le Pacifique Sud.

© Lucy Murray / sbs.com

Le 31/10/2025

Dans un Pacifique Sud en pleine recomposition, les nations insulaires se trouvent au cœur d’un jeu d’influences où s’affrontent ambitions économiques, sécuritaires et politiques. Entre convoitises des grandes puissances et fragilités locales, les équilibres régionaux se redessinent, sur fond de défis climatiques et de quête de souveraineté. Derrière la course aux ressources et aux alliances, les États insulaires cherchent à préserver leur autonomie dans un environnement de plus en plus tendu. Par le géopolitologue Olivier Guillard.

Depuis l’Hexagone, l’espace maritime vaste et reculé qui rassemble l’Océanie (à l’est de l’État-continent australien) et le Pacifique Sud (encore plus à l’est) n’est pas tout à fait inconnu, principalement du fait d’une présence territoriale française en Mélanésie (Nouvelle-Calédonie) et en Polynésie (ce territoire d’Outre-mer de la France, ventilé sur une centaine d’îles aux noms souvent évocateurs, prêtant à la rêverie – Papeete, Moorea…).

En revanche, les luttes d’influence régionale, les rivalités croissantes, les ambitions parfois contraires entre micro-acteurs insulaires locaux, et enfin les tensions entre grandes puissances extérieures avides d’y rayonner et d’y prospérer, seront généralement moins familières au lecteur occidental.

Cette situation de moindre intérêt est compréhensible, mais elle pourrait évoluer du fait d’une actualité régionale de plus en plus animée, lointain reflet des problématiques d’un XXIe siècle complexe (changements climatiques, course aux ressources minérales en mer profonde, rivalités Chine-États-Unis, etc.).

Les Îles Salomon : de la périphérie australienne à la tentation chinoise

Dernièrement, à l’est de l’effervescente Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de la Nouvelle-Calédonie, un modeste acteur insulaire régional a fait parler de lui à diverses reprises, en des termes plus ou moins flatteurs : les Îles Salomon (capitale Honiara), une monarchie constitutionnelle de 820 000 sujets s’étirant sur 29 000 km², et ébranlée il y a encore peu par des troubles civils et des violences interethniques.

À Honiara, entre autres velléités, le gouvernement a pour projet de se doter d’une force armée. Le ministre de la Police et de la Sécurité nationale s’est défendu : « Il ne s’agit pas d’une tentative de militarisation de notre nation, mais plutôt d’un effort à long terme de construction nationale visant à renforcer la résilience, la souveraineté et l’autonomie des Îles Salomon. »

Si cette initiative venait à aboutir, cet archipel deviendrait alors le 4e État du Pacifique Sud à disposer d’un tel bras armé, lequel, par souci d’agilité, devrait également pouvoir intervenir en soutien d’autres acteurs lors des catastrophes naturelles, sécuriser l’espace national et répondre aux divers enjeux maritimes régionaux.

Régionalement, ces appétences pour la « militarisation » ne font clairement pas l’unanimité. Auprès de certaines nations insulaires comme de ses plus imposants acteurs (Australie, Nouvelle-Zélande), ainsi qu’à Washington. D’autant plus que ce projet s’inscrit dans la foulée d’un accord de sécurité controversé conclu trois ans plus tôt (en 2022) entre Honiara et Pékin, autorisant notamment les forces armées chinoises à y déployer du personnel, et ses (désormais pléthoriques) bâtiments à y faire escale.

Le renforcement de la présence et de l’influence militaire chinoise dans la région – en plus de la fourniture de matériels militaires au profit des îles Fidji, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Tonga – suscite les résistances que l’on devine auprès des autorités australiennes, américaines ou encore néo-zélandaises.

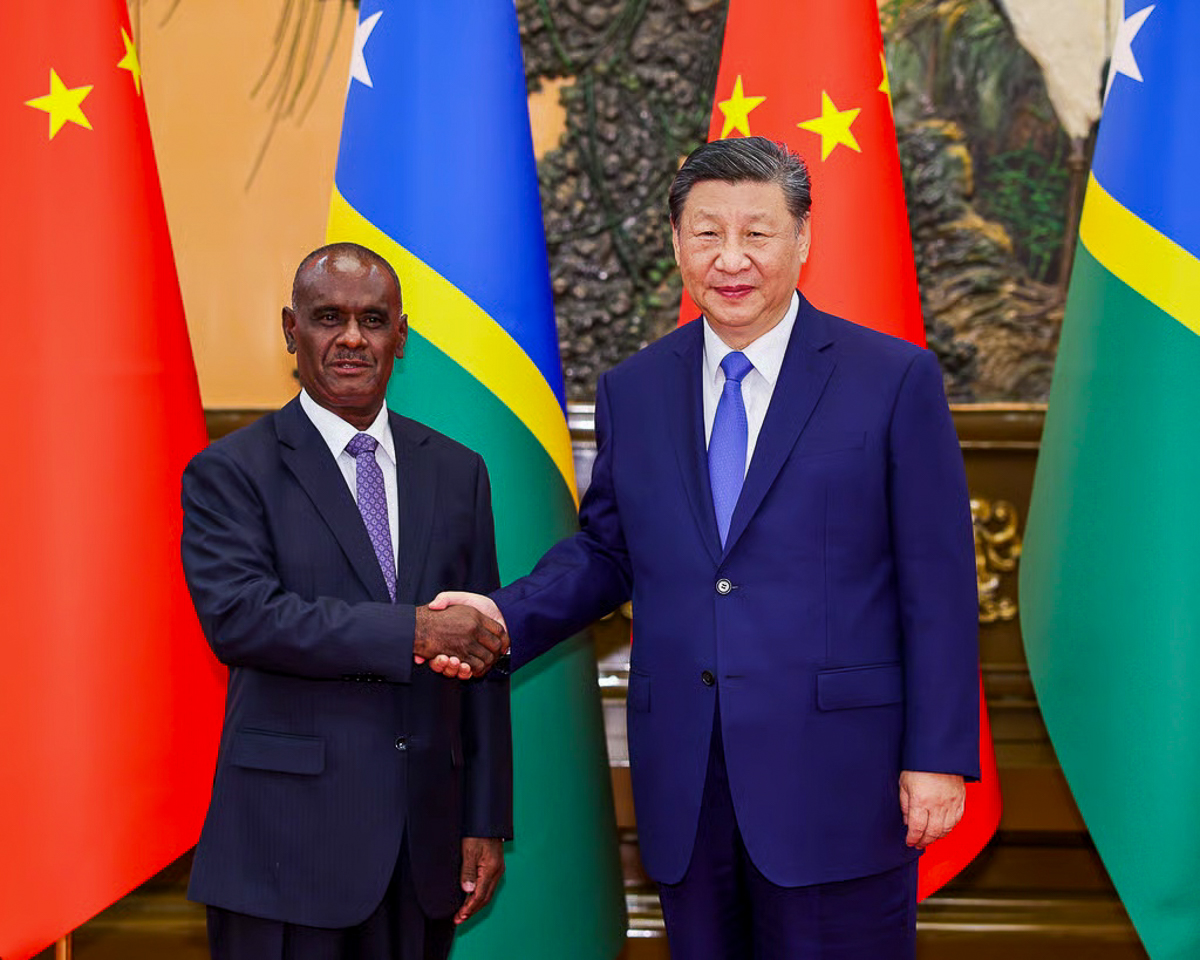

En Nouvelle-Zélande en particulier, l’émoi est pour le moins palpable, de manière compréhensible : le 19 juin, dans la foulée d’une série d’accords qui avaient été conclus en début d’année par le Premier ministre Brown (chef du gouvernement des îles Cook) avec le Premier ministre chinois Li Qiang lors d’une visite à Pékin, Wellington annonçait le gel de divers financements à Avarua (capitale des îles Cook), en invoquant un « manque de consultation[1] et de transparence » caractérisé.

De fait, c’est peu dire que dernièrement, cette monarchie parlementaire (236 km² pour 17 800 habitants) à la très conséquente zone économique exclusive (1,9 million de km²) fait l’objet d’une cour inhabituelle autant qu’appuyée de la part des deux premières puissances (économiques et militaires) mondiales. Ces dernières étant en pole position pour l’exploration des fonds marins, dans le dessein d’en extraire les si précieux minéraux essentiels que sont notamment le cobalt, le nickel ou le manganèse. Du reste, depuis octobre, un navire de recherche américain cartographie certaines parties (prometteuses) du territoire sous-marin des Îles Cook et collecte moult données…

Vers un tumultueux tête-à-tête Canberra-Pékin ?

Récemment, le très respecté think tank australien Lowy Institute a publié l’édition 2025 de sa Pacific Aid Map, faisant notamment apparaître Canberra (Australie) comme principal régional donateur d’aide étrangère (43 % du total du financement public du développement dans le Pacifique).

Dans ce contexte, on note une nette contraction voire un retrait de l’aide américaine, laissant mécaniquement le 6e plus grand pays de la planète en compétition avec la République populaire de Chine sur ce terrain majeur (où Pékin dispose déjà d’un plus important maillage diplomatique et consulaire que les États-Unis !). La Chine a récemment fait évoluer sa stratégie régionale « au niveau du terrain », privilégiant désormais des actions axées sur les besoins locaux (cf. construction de routes, d’infrastructures de santé, fourniture de matériel aux écoles, etc.).

Fin mai, les chefs de gouvernement d’une douzaine de pays insulaires du Pacifique étaient conviés à Pékin pour le 3e China-Pacific Island Countries Foreign Ministers’ Meeting, présidé par le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, lequel a notamment annoncé le financement pour les trois années à venir d’une centaine de projets axés sur le changement climatique dans le Pacifique (les « petits et beaux projets » de la Chine) : « Nous nous engageons à être un partenaire fiable, fidèle et compatissant pour tous les pays du Sud, y compris nos amis des îles du Pacifique.[2] »

Forums régionaux, discordes, rivalités et enjeux

Début septembre, dans le Friendship Hall de la capitale des Salomon, les dirigeants des 18 pays membres[3] du Pacific Islands Forum se réunissaient pour leur 54e grand-messe annuelle – à quelques pas d’un stade flambant neuf financé par la Chine – autour d’un noyau dur de problématiques communes, dont les changements climatiques (une menace littéralement existentielle pour ces petites nations insulaires) et la sécurité.

Une édition 2025 tenue dans un contexte particulier, le sommet étant exceptionnellement privé de la participation des 21 partenaires de dialogue du forum – au rang desquels on compte notamment les États-Unis, la Chine, l’Union européenne, la France ou encore Taïwan –, après qu’un différend relatif à la participation de Taipei ait « contraint » Honiara de réduire drastiquement le format du forum.

Sur un plan plus satisfaisant, par-delà les divisions et les visions contrariées, on peut relever que les représentants du Forum se sont malgré tout entendus sur une Blue Pacific Ocean of Peace Declaration. Ce document représente une sorte d’engagement régional commun en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale, « un appel lancé au Pacifique pour qu’il prenne son destin en main, place le développement au cœur de notre programme pour la paix et libère nos peuples de la misère, de la peur, afin qu’ils puissent vivre dans la dignité » selon les mots de J. Manele, chef de gouvernement des Salomon.

Quant à l’édition prochaine du Forum, gageons que son déroulé ne sera pas forcément plus serein que le millésime de septembre dernier, l’organisation revenant à Palau, une des trois nations insulaires du Pacifique Sud à reconnaître officiellement Taïwan… Un rendez-vous qui ne devrait guère pouvoir se soustraire aisément à la pression pékinoise.

(Ad Extra, Olivier Guillard)

[1] De fait, si les Îles Cook sont officiellement autonomes, elles entretiennent toutefois une relation de « libre association » avec la Nouvelle-Zélande (l’ancienne puissance coloniale jusqu’en 1965). Wellington demeure leur principal bailleur de fonds, et intervient également en matière d’Affaires étrangères et de défense.

[2] « China Courts the Pacific: Key Takeaways from the 2025 China-Pacific Island Countries Foreign Ministers’ Meeting », CSIS, 3 juin 2025.

[3] Australie, Îles Cook, États fédérés de Micronésie, îles Fidji, Polynésie française, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Niue, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.